パソコンを利用してインターネットや複合機など使っていると、さまざまなトラブルが発生することがあります。そのようなトラブルの原因や解決方法について、ひと月に1回ほどご紹介しております。会社だけではなくご自宅でのトラブルにも応用できることもありますので、ご参考にしていただけますと幸いです。今回は、ホームページ閲覧時の動作が遅いときの対策を紹介します。

●トラブル事例 006: いつまで経っても読み込まれない

いままで快適にインターネットを閲覧していたのに、ホームページが「いつまで経っても読み込まれない」「操作が重い」というトラブルがあります。

ブラウザの問題

ブラウザが重くなっています。

● 原因 1: タブを開きすぎている

必要なタブ(ホームページ閲覧)だけにしてブラウザの負荷を減らす。

● 原因 2: ブラウザが最新版でない

ブラウザのバージョンを最新版に更新する。※お使いのブラウザごとに対応方法が異なります。

● 原因 3: ブラウザにキャッシュされたデータが多すぎる

ブラウザのキャッシュをクリアーする。※お使いのブラウザごとに対応方法が異なります。

インターネット検索「お使いのブラウザー名 キャッシュクリアー」で検索するとキャッシュをクリアーできます。

※ブラウザーに設定していたパスワード等が消えてしまうというご不安がある場合は、福島リコピーへご相談ください。

上記以外でブラウザの問題かどうかを確認する方法として、違うブラウザで閲覧し問題がない場合はブラウザの問題があります。

〈 そもそも ブラウザって なに? 〉

「ブラウザは何を使ってますか?」なんてお話になったことが経験があると思います。ブラウザという言葉は聞いたことがあるけど、実はよく知らないとかあるかもしれません。ブラウザとは、WEBサイトを閲覧するために使うソフトのことです。

たとえば、新しいWindowsパソコンを持っている方は、標準で入っているマイクロソフト社の「Microsoft Edge」がブラウザです。ほかに「Google Chrome」「Firefox」「Microsoft Edge」「safari」「Opera」「Internet explorer」などがあります。「Internet explorer」は、マイクロソフト社のサポート終了していますので、必要な方以外は利用されていません。必要な方とは、たとえばメーカーの受発注システムが「Internet explorer」のみ対応で、その業務時に利用しているなどです。それ以外で「Internet explorer」を利用している場合は、とても危険な状態(サポートが終了=セキュリティ的にとても良くない)です。

できればご利用中のパソコンにブラウザは3種類くらい入れておくことをおすすめします。過去にブラウザのセキュリティホールが見つかり、そのブラウザで閲覧が高リスク化したことがあります。標準で入っているブラウザのみは、何かあった時に対応が難しくなります。

インターネット環境の問題

ネットワーク環境が原因です。回線速度をチェックし、極端に遅い場合は読み込みエラーが発生する場合があります。Wi-fi環境からLANケーブル接続で改善される場合もあります。回線速度を上げる方法をご検討ください。

その他の問題

● 原因 1: 回線の環境

集合住宅のような場所の場合は、夕方から夜にかけて表示速度が遅くなる場合は、たとえばマンション対応の光回線でインターネット接続が増えて、遅くなる場合があります。アクセス時間を変え方法と契約回線の見直しをする。

● 原因 2: 閲覧しているホームページの問題

集中的に高アクセスがあるサイトの場合、サーバー負荷がかかり遅くなる場合があります。ホームページを運営している会社の契約サーバーが低スペックの場合、トラフィックが良くなくアクセス渋滞を起こしている場合もあります。高アクセスになっている場合は、閲覧時間を変えるしかありません。

物価は上がるのに、給与はなかなか上がらない。そんな国民の負担を緩和するために、政府は2024年分の所得税・住民税の定額減税を行うことを発表しました。

定額減税って何ですか?

定額減税は令和6年度の税制改正で決定された政策です。その内容は「所得税から3万円」「住民税から1万円」を、国民全員の税金から差し引く、または給付するというものです。国民全員なので、現在働いていない子どもや年金受給者等も含まれ、同一生計配偶者や扶養親族は、扶養している者に合算され減税されます。

いくらくらい減税されるの?

税額を一定額減額する減税の方法で、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が減税されます。

ご夫婦で子ども二人世帯場合、年間で16万円の税金が減ります。※所得等の上限超えや就労の状態によって異なります。

どうやって減税されるの?

● 給与所得者に係る特別控除

所得税: 給与支払者(会社)が給与を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除することで減税する

住民税: 令和6年7月~令和7年5月まで、減税額を差し引いた額で特別徴収されます。

公的年金等の受給者に係る特別控除や、事業所得者等に係る特別控除については「国税庁 定額減税について」を参照ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/teigakugenzei/01.htm

6月支給の給与計算から、実務担当者が忘れずに処理を行う必要があります。扶養の状況により減税額も変わるため、扶養者の情報の正確な管理も求められるため、Excel や手書きでの対応では限界があります。

給与ソフトの導入など、この機会に基幹業務システムの構成を見直してみてはいかがでしょうか。福島リコピーでは、OBC、PCA、応研のシステム等をおすすめいたします。企業の勤怠形態によって給与管理システム、人事管理システムとご提案するシステム構成が変わります。お気軽にご相談ください。

こちらの記事もおすすめ

「IT導入補助金2024」を活用して課題解決につなげましょう

速く きれいに カンタンに、 ペーパーレス化をはじめませんか

今、注目されている「AI-OCR」

便利な機能を使って業務効率アップ

勤怠管理を手軽に!2024年問題へ対応!

もう手で折らなくてOK!複合機で紙折りから綴じ作業まで対応!

新年度はあいさつする機会が増える時期ですが、初めてあいさつをする場面で第一印象を損なわないよう、あいさつの基本マナーをおさらいをしてみてはいかがでしょうか。基本マナーを押さえて、印象に残る気持ちが伝わるあいさつをのポイントをご紹介します。

1: あいさつの基本

● あいさつは自分からしましょう

あいさつには「今日は(も)よろしくお願いします」や「あなたを見つけました」、「あなたに会えてうれしいです」といった意味合いがあります。相手との良好な関係を築くために欠かせない意思表示ともいえるため「相手があいさつをしないから、自分もしなくていい」と思ったり、相手のあいさつを受けてから、あいさつを返すということはせずに、できるだけ自分からあいさつするように心がけましょう。自分から進んで明るく気持ちのよいあいさつをしていると、その場の雰囲気もいい状態を作り出せるため、相手と良好な関係を築くことに繋がります。

● 語先後礼のマナーを使い分ける

あいさつの動作で「語先後礼(ごせん ごれい)」というマナーがあります。あいさつの言葉を先に発してから、その後にお辞儀(礼)をする動作のことをいいます。

例)「おはようございます」とあいさつする場合

1. 相手の目をみて「おはようございます」と言います。

2. 言い終わってから、お辞儀(礼)をします。

あいさつの言葉とお辞儀を同時におこなう「同時礼」より、丁寧な印象を受けるため正式なあいさつの動作といわれています。あいさつでの印象は、その後の関係性に影響することもありますので気をつけたいところですが、いつでも、だれにでも、必ず語先後礼であいさつしなければいけない、ということではありません。相手との関係性や、人によっては、語先後礼であいさつされるとかしこまり過ぎて堅苦しいと思われる方もいらっしゃるかもしれません。語先後礼と同時礼は、臨機応変に使い分けてもよいと思います。

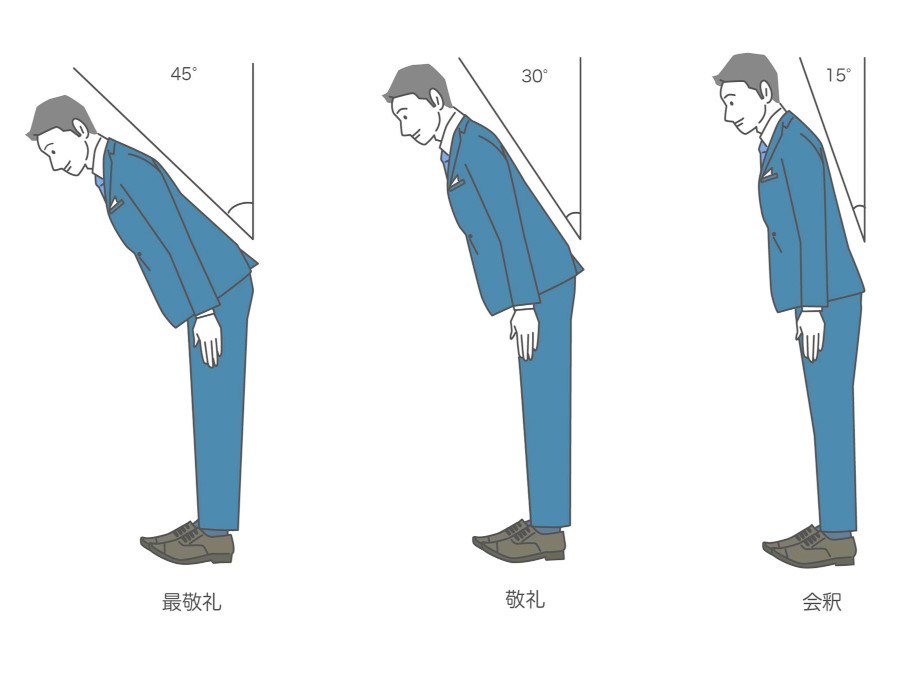

2: お辞儀の種類

お辞儀には立ってする立礼と、座ってする座礼の2種類があります。立礼は礼の深さによって大きく分けて「会釈」「中礼」「最敬礼」の3つの種類があります。場所や状況によって使い分ける必要があります。3つのお辞儀の違いと使用場面の例を紹介します。

● 軽いお辞儀 | 会釈

会釈(えしゃく)は最も軽いお辞儀です。背筋を伸ばし、腰から上半身を前方へ15度ほど傾けて行う軽い一礼です。目線は自分の足元から1.5mほど先に向けるようにすると自然です。首を少し傾ける程度では会釈とはいえず、雑な印象になってしまうので注意しましょう。社内で人とすれ違うときや、遠くにいる相手と目が合ったとき、会議室や応接室への入退室のとき、来客訪問時のお茶出しのときなどに使います。

● 一般的なお辞儀 | 敬礼

敬礼は、中礼や普通礼ともいわれており、最も使用頻度の高いお辞儀です。一般に「お辞儀」というときは中礼を指すことが多いでしょう。 姿勢を正し、腰から上半身を前方へ30度ほど傾けて行います。目線は自分の足元から50~60センチ先を見ます。「語先後礼」を意識して丁寧にするようにしましょう。お客さまの応対のとき、目上の人や取引先、顧客とのあいさつ、訪問客へのお迎え・お見送り、打ち合わせ終了後など、あらゆる場面で使用します。

● 最も丁寧なお辞儀 | 最敬礼

最敬礼は、丁寧礼ともいわれており、最も丁寧なお辞儀といわれています。姿勢を正し、腰から上半身を前方へ45度ほど傾け、深々と頭を下げてお辞儀します。目線は自分の足元に落とし、通常よりゆっくりめに起き上がります。お詫びや感謝、冠婚葬祭などで使用します。深々と頭を下げて行うお辞儀を何度も行うと相手に違和感を与えたり、イメージが悪くなる可能性もありますので、注意が必要です。

3: あいさつ上手になるポイント

● ポイント 1: 相手の名前もプラスしてあいさつする

人はきちんと名前を呼ばれることで、自分のことを知ってもらえている、認められていると思えて、相手への好感度に変化が起き、相手との距離を縮めるといわれています。このネームコーリング効果という心理効果を活用し、あいさつにプラスして相手の名前を呼ぶことで、ただあいさつされるより、印象が良くなることがあります。

ただ「おはようございます」というより「○○さん、おはようございます」、ただ「お疲れ様です」というより「○○さん、お疲れ様です」とあいさつすると、自分に向けられたあいさつという特別な感じがあり好意的な印象を受けます。かんたんに始められるので、おすすめです。

● ポイント 2: しっかりと目を見て笑顔であいさつをする

緊張してしまうから相手の目を見ることができない、苦手などの理由で、目を合わせずにあいさつをする方がいらっしゃいますが、少しでもいいので目を合わせることが大切です。目が合わないと「いやなのかな?」「やりたくないのかな?」と消極的で否定的な印象や、自信がないなどのマイナスな印象を与えてしまいます。

目を合わせてあいさつすると、安心感や信頼感があり、好意を持ってもらいやすくなります。視線が合う回数が多いほど好感度が上がるともいわれています。また、しっかりと目を見て笑顔であいさつすると、相手の記憶に残りやすいともいわれています。笑顔が苦手という方は、口角をキュッと上げるイメージを意識するだけでも顔の印象は変わりますので、鏡でベストな笑顔を確認してみるのもよいと思います。

● ポイント 3: 臨機応変なあいさつをする

あいさつの基本は「明るくはっきりとした声でする」という考えがありますが、状況に応じて声のトーンやボリュームは気をつけましょう。静かな場所で思ったよりも大きな声であいさつしてしまい周りに迷惑をかけてしまうなど、初対面でのあいさつで違和感や不快感を与えてしまうことのないよう、心地よいあいさつを心がけましょう。

● ポイント 4: あいさつの後に一言を添える

相手を気遣う一言を添えたあいさつは、相手に良い印象を持ってもらえます。「おはようございます」よりも「おはようございます。昨日はフォローありがとうございました」や、「お世話になっております」より「お世話になっております。雨の日にお呼び立てしてしまい大変恐縮です」などとあいさつすると、相手への感謝や労いの気持ちがより伝えることができます。

あいさつの基本マナーをご紹介しました。相手や状況によって使い方が異なることもありますが、あいさつひとつで相手に好印象を与えることも、その逆もできてしまうため、あいさつは非常に重要です。社内外で出会うすべての人に対して、よい印象が残る、気持ちが伝わるあいさつができるよう心がけましょう。

「福島リコピーフェア 2024」でも大好評だったA3高速イメージスキャナー「RICOH fi series(リコー エフアイ シリーズ)」をご紹介します。指定請求書などで使われる複写式の伝票や運送用伝票、運転免許証や名刺などを1度にスキャナーに読み込ませると、不定形サイズでデータ化を行うことができます。経理部門で請求書の処理を行う際や、営業部門で名刺の管理を行う際に各部門に1台あると、とても便利なツールです。

A3高速イメージスキャナーの基本的機能

〈 大量読み取り時も高い生産性を発揮します 〉

世界初(注1)の機能として、傾いた原稿を1枚ずつまっすぐに整えてから給紙する「自動スキュー補正」や、「ステープル原稿検知」機能を新たに搭載し、給紙性能が大幅に進化しました。多様な原稿が混在する集中入力シーンにおいても、紙詰まりや原稿破損などのトラブルを防止します。

また、原稿の種類によってスキャン時の原稿搬送経路を切り替えることができる「デュアルパス構造」を搭載し、新機能「ストレートスキャン」の使用で、折り曲げることができない厚手の原稿の読み取りにも対応しました。さらに、進化した「排紙制御機能」が小型原稿や折り目がついた原稿の排紙も緻密に制御し、スキャン後のオペレーターの作業負荷を軽減します。

注1:国内外メーカーのイメージスキャナーにおいて、2023年12月12日当社調べ。

fiシリーズの5つのメリット

● メリット 1 高速・両面読み取り

高速スキャンで、大量の原稿を短時間で処理することができます。

● メリット 2 洗練された給紙搬送性

薄紙やシワがついた原稿も、安定して読み取ります。

● メリット 3 便利な画像処理機能

異なるサイズ・向きの原稿も、「自動サイズ検知・自動カラー判別・向き補正・白紙削除」などの機能でまとめて手軽に読み取ります。

● メリット 4 高度な自動二値化技術

文字の視認性が高い画像を生成し、OCR精度を向上します。

● メリット 5 データ整理まで自動化

バーコード認識結果をファイル名やフォルダー名に指定して自動的に保存します。

fiシリーズは、国内シェア71%、北米シェア42%、欧州シェア33%と、世界シェアNo.1の業務用イメージスキャナーです。さまざまな業務シーンで発生する紙文書をすばやく正確に電子化します。紙の情報を業務で活用可能なデジタル情報へと変換し、ワークフローのペーパーレス化を支援します。

手間のかかる作業をスキャナーで効率化することならば、福島リコピーにお任せください。ペーパーレス化のお悩み・ご相談、ご質問やお問い合わせは、ぜひ福島リコピーへお気軽にご連絡くださいますようお願いいたします。用途やニーズに応じたおすすめ機種をご案内いたします。

数年前から実施されている「IT導入補助金」。いろいろなところからメール案内をされてるけれど、どんな補助金でどういうものに使えるのか?どう申請すればいいのか?補助金はいくらなの?とご質問をいただいております。「IT導入補助金2024」を説明します。

IT導入補助金とは

中小企業・小規模事業者等の労働生産性の向上を目的として、業務効率化やDX等に向けた ITツール(ソフトウェア、サービス等)の導入を支援する補助金です。

対象となるITツール(ソフトウェア、サービス等)は事前に事務局の審査を受け、補助金HPに公開(登録)されているものとなります。※1

また、相談対応等のサポート費用やクラウドサービス利用料等も補助対象に含まれます。

※1 複数社連携IT導入枠を除きます。

引用元: IT導入補助金2024事務局ホームページ https://it-shien.smrj.go.jp/about/

「ITツール」でできる業務効率化の一例

01: RPAツールを活用することで、ルーチンワークを自動化できます。

02: グループウェアを導入して社内の情報共有を円滑にできます。

03: 顧客管理システムにより顧客満足の向上、売上増を図ります。

04: テレワーク環境の整備により在宅勤務や働き方改革をすすめます。

ミラサポplus 補助金・助成金 中小企業支援サイト|経済産業省 中小企業庁

よくわかるIT導入補助金の「ITツール」 https://mirasapo-plus.go.jp/hint/6014/

補助対象について

IT導入補助金2024 の大きなポイントが「通常枠」「インボイス枠」「セキュリティ対策推進枠」の3本で注目されています。また、複数社連携IT導入枠もあります。

● 1. 通常枠

自社の課題にあったITツールを導入し、業務効率化・売上アップをサポート

中小企業・小規模事業者等のみなさまが自社の課題やニーズに合ったITツールを導入する経費の一部を補助することで、みなさまの業務効率化・売上アップをサポートするものです。

〈 補助対象 〉

– ソフトウェア: ソフトウェア購入費、クラウド利用料(最大2年分)

– 導入関連費(オプション): 機能拡張やデータ連携ツールの導入、セキュリティ対策実施に係る費用

– 導入関連費(役務の提供): 導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポートに係る費用

引用元: IT導入補助金2024事務局ホームページ https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/normal/

● 2. インボイス枠(インボイス対応類型)

インボイス制度に対応した会計ソフト、受発注ソフト、決済ソフトを導入し労働生産性の向上をサポート

中小企業・小規模事業者等のみなさまが導入する会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフトの経費の一部を補助することで、インボイス制度に対応した企業間取引のデジタル化を推進することを目的としています。

〈 補助対象 〉

– ソフトウェア【必須】: インボイス制度に対応し、「会計」・「受発注」・「決済」の機能を有するソフトウェア

導入関連費(オプション): 機能拡張やデータ連携ツールの導入、セキュリティ対策実施に係る費用

導入関連費(役務の提供): 導入コンサルティング、導入設定・マニュアル作成・導入研修、保守サポートに係る費用

– ハードウェア:PC / タブレット / プリンター / スキャナ / 複合機 / POSレジ / モバイルPOSレジ / 券売機

※ハードウェアを補助対象として申請する場合は、そのハードウェアがソフトウェアの使用に資するものであること。

引用元: IT導入補助金2024事務局ホームページ https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/digitalbase/

● 3. インボイス枠(電子取引類型)

インボイス制度に対応した受発注システムを商流単位で導入する企業を支援

取引関係における発注者が、インボイス制度対応のITツール(受発注ソフト)を導入し、当該取引関係における受注者である中小企業・小規模事業者等に対して無償でアカウントを供与して利用させる場合に、その導入費用の一部を支援します。

〈 補助対象 〉

– 受発注ソフト:インボイス制度に対応した受発注の機能を有しているものであり、かつ取引関係における発注側の事業者としてITツールを導入する者が、当該取引関係における受注側の事業者に対してアカウントを無償で発行し、利用させることのできる機能を有するクラウド型のソフトウェア クラウド利用料(最大2年分)

引用元: IT導入補助金2024事務局ホームページ https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/digitalbased_invoice/

● 4. セキュリティ対策推進枠

サイバー攻撃の増加に伴う潜在的なリスクに対処するため、サイバーインシデントに関する様々なリスク低減策を支援

中小企業・小規模事業者等のみなさまがサイバーインシデントにより事業継続困難となる事態を回避するとともに、サイバー攻撃被害が供給制約や価格高騰を潜在的に引き起こすリスクや生産性向上を阻害するリスクを低減するための支援を行います。

〈 補助対象 〉

– ITツールの導入費用及び、サービス利用料(最大2年分): 独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が公表する「サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト」に掲載されているサービスをメインのITツールとした申請(「サイバーセキュリティお助け隊サービス」単品での申請)を行うことができます。

【サイバーセキュリティお助け隊サービスリスト】 https://www.ipa.go.jp/security/otasuketai-pr/index.html

引用元: IT導入補助金2024事務局ホームページ https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/security/

● 複数社連携IT導入枠

業務上つながりのある「サプライチェーン」や、特定の商圏で事業を営む「商業集積地」に属する複数の中小企業・小規模事業者等が連携してITツールを導入し、生産性の向上を図る取り組みを支援。

複数の中小企業・小規模事業者が連携してITツール及びハードウェアを導入することにより、地域DXの実現や、生産性の向上を図る取組に対して、複数社へのITツールの導入を支援するとともに、効果的に連携するためのコーディネート費や取組への助言を行う外部専門家に係る謝金等を含めて支援するものです。

引用元: IT導入補助金2024事務局ホームページ https://it-shien.smrj.go.jp/applicant/subsidy/

福島リコピーは、今までの IT導入補助金のノウハウを多く持っているためお気軽にご連絡ください。

名刺交換は、初めて対面する相手への挨拶と自己紹介として重要といっても過言ではありません。すでに新入社員の研修などで習得している名刺交換のマナーですが、気づかずにいつの間にか自己流になっているかもしれません。年度の切り替わりでご挨拶する機会が増える方もいらっしゃると思いますが。初めて名刺交換する場面で第一印象を損なわないよう、名刺交換の基本マナーをおさらいをしてみてはいかがでしょうか。名刺の渡し方とマナー、注意ポイントをご紹介します。

1: 名刺交換の事前準備

● 名刺入れの事前準備

名刺入れは、人柄が表れる小物で意外と見られています。汚れていたり、ほつれて傷が多いなど、手入れがされていない使い古した名刺入れでは、初めて挨拶する相手はどのような印象を持たれるでしょうか。だらしのない印象を与えてしまわないように、きれいな状態であることを一度確認しましょう。修理できるならば修理をして、心機一転、質・色・形などにこだわって新調するなど、名刺入れを見直しましょう。

● 名刺の事前準備

名刺を切らしてしまうと名刺交換ができません。お詫びして口頭で会社名や所属、氏名を伝えることになります。名刺切れは極力発生しないように、名刺の枚数を確認し、少なくなっていたらすぐに追加しましょう。名刺交換の機会が集中したり、複数人と名刺交換したあとは要注意です。あらかじめ名刺交換を多くなることがわかっている場合は、名刺入れのほかに予備の名刺を多めに持つようにすれば安心です。名刺があと何枚残っているか確認し、必要に応じて早めに名刺の印刷を手配しましょう。そして、出かける際は必ず名刺持参を忘れないようにすることが大切です。

● 意外と見られている指先と爪

手元が不潔だと感じられるより、清潔感があるほうがよい印象を与えます。見ようとしていなくても、名刺交換の際は相手の手元が目に入ってしまいますので注意しましょう。

2: 名刺交換のタイミング

名刺入れは、あらかじめ手元に用意しておき、すぐに名刺を取り出せるようにしておきましょう。挨拶する相手の前でお待たせしてしまうのは心証が悪くなってしまうかもしれませんので、相手の姿が見えたら名刺入れからさっと名刺を取り出せるようにしましょう。名刺交換のタイミングはさまざまですが、例えば会議室で相手と会うというケースでは、部屋に入り、最初の挨拶を交わしたあとに行います。

3: 名刺交換の順番

相手と自分の1対1の場合と、複数人でおこなう場合で、名刺交換の順番が異なります。

相手と自分の1対1の場合は、訪問者または目下の立場にある側から名刺を渡します。訪問先では、自分から進み出て名刺交換をするようにしましょう。先に訪問先の相手に名刺を渡されてしまった場合は、まずは相手の名刺を「頂戴します」と受け取った上で、改めて自分の名刺を用意し「申し遅れました」「ご挨拶が遅くなりました」など一言を添えて名刺を渡すようにしましょう。

相手が複数人の場合、状況によってはそれぞれ近くにいる人からランダムに名刺交換を始める場合もありますが、基本的に役職や立場が上の人から順に行います。ほかの人が名刺交換をしているあいだも、立っておくのがマナーとされています。

4: 名刺の渡し方

着席していても、相手の姿が見えたらすぐに立ち上があって出迎えましょう。名刺交換を行うときは、必ず立つようにしましょう。

名刺交換は、机の上で行いません。机の横へ回り込むなどして移動してから相手の正面で交換するのがマナーとされています。名刺交換するスペースがなく相手から机の上での名刺交換が求められるケースの場合は「机の上からすみません」と一言断るといいでしょう。

名刺は相手に読みやすい正面を向けて、名刺入れの上に乗せて、両手で持ちながら、社名・部署名・フルネームを名乗り相手に差し出します。このとき、相手が差し出した名刺の高さよりも低い位置で差し出すことで、謙虚さを表すことができます。

一度に複数の人と名刺交換をする場合は、あらかじめ渡す人数分の名刺を取り出しておき、名刺入れの間に挟んでおくようにします。そこから1枚ずつ渡します。受け取った相手の名刺は、名刺入れと下にある指で挟みます。

同時交換を行う場合は、お互いに名乗ったあと、自分の名刺を右手に持ち、相手の左手の名刺入れの上に差し出します。同時に、相手の名刺を自分の左手にある名刺入れの上で受け取ります。名刺を受け取ったら「頂戴いたします。よろしくお願いいたします」と答え、受け取った名刺に右手を添えて両手に持った状態にします。

● 名刺を忘れてしまったとき

肝心な名刺を、忘れてしまうこともあるかもしれません。その際は、正直に忘れたことを伝えるのではなく「申し訳ございません。ただ今、名刺を切らしておりまして……」と言ってお詫びし、口頭で自分の氏名や部署名などを伝えます。帰社後、お詫びの手紙を添えて名刺をすぐに郵送するなどの対応をしておくと、より丁寧です。対面せずに電話やメールで仕事が始まった場合は、資料などと送る時に名刺も一緒に送ると相手に安心感を与えることができます。

5: 名刺の受け取り方

名刺を受け取る時は、渡すときと同様、両手で受け取るのが基本とされています。「頂戴いたします」と感謝の意を伝えます。名刺を受け取る際に名刺の余白部分を持つようにし、名刺に印刷されている企業のロゴや氏名の上に、指を乗せないよう気を付けましょう。

受け取った相手の名刺は、立っている間は名刺入れの上に持ち、すぐに右手を添え、両手で持つようにしましょう。名刺を受け取ったあと、キープする位置も重要です。胸より上の高さに保ち、それより下がらないようにします。名前を読み上げて確認しましょう。難解な苗字や複数の読み方のある苗字の場合は、「どのようにお読みすればよろしいでしょうか?」と確認をします。

6: 受け取った名刺の扱い

受け取った名刺はすぐにしまわないようにしましょう。立っている間は名刺入れの上に持ち、椅子に座ったタイミングで机の上などに自分から見て左側に、受け取った名刺を名刺入れの上に重ねて置くのが基本です。受け取った名刺をはじいたり、折り曲げたりしては相手に失礼にあたります。名刺交換後や会話中はむやみに名刺をさわらず、机の上に置いておくようにしましょう。名刺の上に物を置くようなことがあってはいけません。

複数人が参加しており、手元に複数枚の名刺がある場合は、相手の座席順に机上に並べておくのがおすすめです。氏名と顔が一致し、商談や打ち合わせをよりスムーズに進行することができるはずです。その際、どれも名刺入れの上には置かず、すべて机の上に直接置き、相手の中で最も上の立場である人が分かる場合は、その人の名刺を名刺入れの上に乗せるようにし、相手の名刺を丁寧に扱う注意が必要です。

7: 受け取った名刺のしまい方

名刺交換した名刺は、商談や打ち合わせ中はしまわず、基本的にはその商談や打ち合わせが終了してからしまいます。名刺をしまう際はできるだけ相手より後になるようにしましょう。自分から先にしまおうとしてしまうと、早く話を終わらせたい、相手に興味がないのではないかなどと悪い意味に取られてしまう可能性もあります。しまうときに改めて「頂戴いたします」と一言添えれば、より丁寧な動きとなります。

相手によっては名刺を出し忘れたり、遅れて入ってくるなどで名刺交換のタイミングを逃がすこともありますが、そのような場合は、用件が終わって帰る間際に「恐れ入りますが、お名刺を一枚いただけないでしょうか?」と依頼しても、マナー違反にはなりません。

名刺の渡し方とマナー、注意ポイントをご紹介しました。名刺交換は第一印象が決まる大切な場面です。社会人として名刺交換は必須のビジネスマナーであり、スムーズにできるかによって自分の印象や今後の信頼関係に少なからず影響します。名刺は持ち主の分身であることを忘れずに、相手の立場にたち、好印象を持ってもらえるような名刺交換を心がけましょう。

パソコンを利用してインターネットや複合機など使っていると、さまざまなトラブルが発生することがあります。そのようなトラブルの原因や解決方法について、ひと月に1回ほどご紹介しております。会社だけではなくご自宅でのトラブルにも応用できることもありますので、ご参考にしていただけますと幸いです。今回は、Zoom ミーティングに参加できなくなった際の対策を紹介します。

●トラブル事例 004: 参加者の声が聞けない

参加者の声が聞けない、音声が途切れるなどのトラブルがあります。

● 原因 1: 参加者のネットワーク接続が不安定のため不具合が生じている

Wi-Fi接続なら有線LAN接続に変更するなど接続環境を変えていただくか、場合によっては通信制限がかかっていないかを調べる。

● 原因 2: マイクが壊れている / マイクをOffにしている / 古いパソコンでマイクがない

マイクがミュート設定の場合はミュート解除するしてもらう。Zoomの設定でマイク設定が違う場合は設定変更をする。外部マイクを利用する。

● 原因 3: アクセスしたパソコン(スマホ)のスペックの問題

オンライン接続時、別のページをブラウザで開いている場合、不要でしたら閉じます。同時に利用している不要なアプリケーションを終了し、パソコン(スマホ)の負荷を減らします。バーチャル背景は少し負荷が増えるので、バーチャル背景をオフにします。

● 原因 4: スピーカーをオフにしている

パソコンのスピーカーをオンにします。Zoom設定でオーディオ接続をクリックし、利用するスピーカーを選択します。

●トラブル事例 005: 画面に自分の顔が映らずに名前だけ表示される

● 原因 1: 画面の下「ビデオ開始」に、斜めに赤線が入っている

「ビデオ開始」をクリックすれば、ビデオ オン になり自分の顔が表示されます。

● 原因 2: カメラに付箋紙を貼っている、またはシャッターが閉じたまま

付箋紙がある場合は取り除いていただき、シャッターを開けた状態でご利用ください。

● 原因 3: 古いパソコンでカメラがない

Zoomは音声のみでの参加にも対応しているので、カメラなしのパソコンでも利用できますが、カメラが必要な場合は外付けのWebカメラを別途購入して取り付けましょう。

〈 Zoomを利用する際のマナー・注意点 〉

- 表示する名前を変更する。会議等で表示名について指示がある場合は必ず変更する。(運営側が出席者リストを見ながらチエックしている場合は、誰か不明になります)

- 複数の人数でZoom会議をおこなう場合、マイクはミュートでで発言時のみマイクをオンにする(ホストが強制的にミュートにできますが、Zoomログイン後はマイクOffが良いです)

Zoom と Microsoft Teams どっちが使いやすい?

ビデオ会議やコラボレーションツールとして広く使用されていますが、それぞれ異なる用途に適しています。特徴・利点・欠点について解説します。

● Zoom の特徴

- シンプルで使いやすいインターフェース

- ビデオ会議、ウェビナー、画面共有などの機能を提供

- インスタントミーティングの設定が簡単

● Zoom の利点

- インターネット接続が不安定な場合でも、低い帯域幅で動作する

- インタラクティブな機能が豊富。

- プライベートミーティングや大規模なウェビナーに適している

● Zoom の欠点

- セキュリティの問題が報告されていることがある

- 機能の一部は有料プランに制限されている

● Microsoft Teams の特徴

- チャット、ファイル共有、ビデオ会議、タスク管理などの統合ツール

- Office 365とのシームレスな統合

- チームコラボレーションに適している

● Microsoft Teams の利点

- チーム内のコミュニケーションと協力を強化

- ドキュメントの共有と編集が簡単

- カレンダーとの連携がスムーズ

● Microsoft Teams の欠点

- インターフェースが複雑で、初心者には少し学習が必要

- ビデオ会議の品質はZoomよりも劣ることがある

どちらを選ぶかは具体的なニーズと好みによります。ビデオ会議のみを重視する場合は「Zoom」が適しています。チームコラボレーションやドキュメント共有を重視する場合は「Microsoft Teams」が選択肢になります。

福島リコピーがおすすめします「AIR BUSTER エアバスター」は、小型・軽量化し開発された、近年注目されているオゾン脱臭器です。オゾンの力で安全に「除菌・脱臭・抑制」のトリプル効果がある機器として、たくさんの団体・企業に採用されています。

オゾンとは

地球を取り囲む大気中に存在するオゾン層のオゾンと同じで、自然界に存在する気体の1つです。

酸素原子「O(オー)」と酸素分子「O2(オーツー)」の結合反応によって生成されています。化学式で「O3(オー・スリー)」と表し、酸素原子「O(オー)」が3つ結びついたものです。酸素分子「O2(オーツー)」と酸素原子「O(オー)」に分離しやすく、酸素原子「O(オー)」は付近の有害な別の物質と結び付き、分子を完全に破壊・分解・消滅し、大気を自浄する働きをしています。

森林や海岸などの空気がすがすがしく感じるのは、空気にわずかに含まれている低濃度オゾンの自然の浄化作用の影響もあります。オゾンは必ず酸素に戻り、残留性の心配がないため、殺菌・脱臭・洗浄など多分野において活用されています。

〈 オゾンってニオイがある? 〉

オゾンは、ギリシャ語で「OZEIN(臭う)」という意味から始まっており、オゾン臭といわれる特有の臭いがあります。

低濃度では人間の嗅覚に感知しませんが、高濃度では「生臭いにおい」「プールで感じる青臭いにおい」などと知覚されます。

オゾンの効果

オゾンは効果の高い除菌・脱臭効果があり、幅広い分野で役立っています。

● 効果 1 ウイルス抑制効果

微生物の細胞や粒子を構成してる種々の生体成分が、オゾンによって直接酸化分解され、著しい変性と障害を受けて、増殖や生存が不能になります。オゾンの強い酸化力で、ウイルス・菌を99.99%徹底除去します。

● 効果 2 除菌効果

菌を除菌分解し、感染症のリスクを軽減することが期待できます。

さらに飛んでいる菌の分解のみではなく、よく触るドアノブやテーブル、イスの付着菌へも効果的です。

● 効果 3 脱臭効果

オゾンは反応する物質の中にニオイ成分も含まれ、ニオイ成分を酸化・分解して、ニオイ自体を消滅させます。

ニオイのもとを、根本から分解して脱臭します。

● 効果 4 防カビ

手の届かないところや、空気中に存在する見えないカビまでまとめて除菌し、カビの繁殖サイクルを断ち切って発生を抑えることが可能です。

● 効果 5 花粉の抑制

オゾンの酸化作用によって、花粉の膜壁を破壊し不活性化させることができます。

● 効果 6 虫除け

オゾンはゴキブリやダニの繁殖活動に欠かせないフェロモン(他の個体の反応を誘引する分泌物)を、強力な酸化作用で分解してしまうため、ゴキブリやダニの繁殖を大幅に減らすことができます。

オゾンの具体的な利用例

オゾンは成分を酸化分解することにより除菌・脱臭・洗浄し、反応後は残留物を出さないきわめて安全な物質のため、衛生管理の一環として普及しつつあります。

医療機関 / 食品製造・加工会社 / 飲食店 / スーパーマーケット / 保育園・幼稚園 / 学校 / 教育施設 / 介護施設 / ゴミ処理場など、多くの分野で利用されています。オゾンの力で安全に「除菌・脱臭・抑制」のトリプル効果がある機器として、たくさんの団体・企業に採用されています。

〈 空気清浄機との違い 〉

空気清浄機は、空間に浮遊する「浮遊菌」効果があります。

フィルターを使って空気中の微粒子などの異物を除去することで、空気を浄化します。

オゾン脱臭器による除菌・脱臭は「浮遊菌」と「付着菌」の両方に効果があります。菌やにおい成分を酸化して空気を浄化します。

オゾンは気体で部屋全体に隅々まで行き渡るため、デスクや椅子、ドアノブ、エアコン内部、床、壁などに付着している菌やウイルスを、除菌・脱臭することが可能です。

オゾン脱臭器「AIR BUSTER エアバスター」のご紹介

オゾン脱臭器「AIR BUSTER エアバスター」は、オゾン発生装置認定制度で認定されています。オゾン発生装置認定制度は、日本オゾン協会が独自に定めた基準をもとに審査し、その基準をクリアーした製造事業者や製品(型式)を認定する制度です。

自然界に存在する気体の1つであるO3(オゾン)の力で、安全に除菌・脱臭をおこなうことができる、オゾン脱臭器「AIR BUSTER エアバスター」の同型機が、全国の救急車に標準搭載されております。最高レベルの安全を求める救急現場への導入実績によって、オゾンの安全性は実証されています。オゾン脱臭器「AIR BUSTER エアバスター」は、多くの団体・企業に利用されており、安全で快適な環境を作り出しています。

● オゾン脱臭器「AIR BUSTER エアバスター」の特徴

- フィルターやランプ等の消耗品交換が不要。オゾン発生体を水洗いするだけでお手入れ簡単。

- 軽量で1.1kgと軽量でコンパクトなので、持ち運びも可能。

- 4段階のオゾン発生量のレベル設定が可能。

- 連続モード・時限モードによるタイマー設定が可能。

- 人感センサーで約40~60cm以内に障害物を感知すると、オゾン放出を停止するセーフティ機能を搭載

● 製品仕様

製品名: オゾン脱臭器 AIR BUSTER エアバスター

型式: TM-11SF

定格電圧: AC100V

定格周波数: 50Hz/60Hz

定格消費電力: 7.6W

オゾン発生方法: 沿面放電式

オゾン発生量: 20〜50mg/hr(無段階可変)

有効スペース: 6畳〜50畳(除菌:6畳~30畳 / 脱臭:6畳~50畳)

質量: 1.1 kg

外形寸法: 幅 195 × 高さ 211 × 奥行き 134.5 mm

付属品: 壁取付板・木ねじ・発生体取外金具・清掃用ブラシ・取扱説明書・保証書

〈 オゾン活用における注意点 〉

オゾン脱臭器「AIR BUSTER エアバスター」は、低濃度のオゾンを安定して発生し、有害事象が起こらない範囲の濃度を保つことを考え設計されていますが、密閉性が高く極端に狭い場所でのご使用はお控えください。オゾン臭といわれる特有の臭いがあり、空気中のオゾン濃度が高くなると臭いが強くなり、気分が悪くなる方もいます。

低濃度のオゾンは人体に影響を与えることはありませんが、高濃度は悪影響があります。濃度により人体へ悪影響を及ぼすことが確認されています。日本は労働環境におけるオゾン濃度の安全水準があり、日本産業衛生学会はオゾンに関する作業環境での許容濃度を0.1ppmと定めています。万が一、オゾン臭を強く感じる場合は、窓を開けて換気を行い、オゾン発生量のレベルを下げてください。また高濃度のオゾンはゴムやプラスチック、革製品など腐食する特徴があります。錆びやすいもの・ゴム・革製品の近くでは使用しないでください。錆の発生や劣化することがあります。

感染症予防や臭い、花粉対策など空間に関するお悩み・ご相談、ご質問やお問い合わせは、ぜひ福島リコピーへお気軽にご連絡くださいますようお願いいたします。用途やニーズに応じた快適な空間づくりのお手伝いをいたします。

「年度末で忙しい」や「年度始めの準備が大変」など、この時期は「年度」にちなんだ会話をする機会があります。「年度」のほかに「年次」など、年にかかわる言葉がありますが、それぞれの言葉の意味を知らない、説明できないという人も意外と多いです。言葉の意味と違いを一度しっかり把握しておくことは大切です。「年度」、「年次」について解説します。

年度とは?年との違い

年と年度の意味は、以下のとおりです。

● 年: 1月1日 ~ 12月31日を表す暦年 ( 暦における1年の区切り ) 。

● 年度: 仕事や事務の都合から区切った1年の期間。年度の始まりと終わりは、国や組織、業種により異なる。

年度の1年の期間は定められていないため、組織や団体によって異なりますが、一般的に「4月1日 ~ 翌年3月31日」とされています。国や地方公共団体の会計年度や、学校など教育機関の1学年の年度を区切るいわゆる学校年度が、4月1日 ~ 翌年3月31日とされていることから、会計年度にあわせて事業年度を4月1日 ~ 翌年3月31日にしている企業も多いです。

4月1日 ~ 翌年3月31日を区切りとした「2024年 3月31日」と「2024年 4月1日」を年度で表すと、以下のようになります。

〈 2024年 3月31日 〉

一般的な年度でいうと「2023年度 または 令和5年度」

2023年度 または 令和5年度の期間: 2023年(令和5年) 4月1日 ~ 2024年(令和6年) 3月31日

〈 2024年 4月1日 〉

一般的な年度でいうと「2024年度 または 令和6年度」

2024年度 または 令和6年度の期間: 2024年(令和6年) 4月1日 ~ 2025年(令和7年) 3月31日

年度の期間は定められていないため、すべての組織や団体の年度の期間が4月1日 ~ 翌年3月31日ということではなく、組織や団体によって年度の期間は異なります。

年次とは?年時との違い

年度の類語に「 年次 (ねんじ) 」という言葉があります。

年次計画や年次予算、年次有給休暇といった「1年ごと。毎年。」という意味と、卒業年次や入社年次、大学生の学年として3年次といった「年の順序」という、2つの意味があります。

年次の1年は、年度に基づいた期間になっています。「年次」という漢字は「としなみ」とも読み「年並(み)」と書く言葉と同様に、毎年変わらないこと・としごとなどの言葉の意味になります。

● 「 年次 (ねんじ) 」と「 年時 (ねんじ) 」の違い

「 年次 (ねんじ) 」の同音異語に「 年時 (ねんじ) 」という言葉があります。

年時とは、特定の年や月、時期を指す言葉ですが、年度や年次のように期間を定められていません。

話す人が過去を回想するようなとき、そのときの学年、年月を思い出すときに、「大学○年生の時」を意味する場合に「大学○年時」と使用します。ビジネスシーンで使用する機会は多くありませんので馴染みの少ない言葉かもしれませんが、昔の話をする際に使われています。

「年度」「年次」「年時」について解説しました。「年度」と「年次」は、ビジネスシーンで使われる言葉ですので、この機会に言葉の意味をきちんと理解しましょう。「年次」と「年時」は混乱しやすい言葉ですが、相手や状況によって適切な言葉づかいを心がけましょう。

IPA(独立行政法人情報処理推進機構)は、情報セキュリティ対策の普及を目的として、2006年から前年に発生した情報セキュリティ事故や攻撃の状況等から脅威を選出し、情報セキュリティ10大脅威として上位10位を公開しています。

2024年1月24日に「情報セキュリティ10大脅威 2024」が公開されました。

前年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティにおける事案から、IPAが脅威候補を選出し、情報セキュリティ分野の研究者や企業の実務担当者など、約200名のメンバーからなる「10大脅威選考会」が、脅威候補に対して審議・投票を行い決定したものです。「組織」分野におけるランキングは以下のとおりです。

情報セキュリティ10大脅威 2024[組織]

「組織」向け10大脅威は、順位の違いはありますが前年と同じです。1位と2位の脅威は前年と変わりませんが、3位の「内部不正による情報漏えい等の被害」や、6位の「不注意による情報漏えい等の被害」の人的脅威が、前年から順位を上げています。

情報セキュリティ10大脅威 2024[組織]

| 1位 1位 → ランサムウェアによる被害 |

| 2位 2位 → サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃 |

| 3位 4位 ↑ 内部不正による情報漏えい等の被害 |

| 4位 3位 ↓ 標的型攻撃による機密情報の窃取 |

| 5位 6位 ↑ 修正プログラムの公開前を狙う攻撃(ゼロデイ攻撃) |

| 6位 9位 ↑ 不注意による情報漏えい等の被害 |

| 7位 8位 ↑ 脆弱性対策情報の公開に伴う悪用増加 |

| 8位 7位 ↓ ビジネスメール詐欺による金銭被害 |

| 9位 5位 ↓ テレワーク等のニューノーマルな働き方を狙った攻撃 |

| 10位 10位 → 犯罪のビジネス化(アンダーグラウンドサービス) |

● 情報セキュリティ10大脅威 2024

https://www.ipa.go.jp/security/10threats/10threats2024.html

● 情報セキュリティ10大脅威 / 過去の「情報セキュリティ10大脅威」

https://www.ipa.go.jp/security/10threats/index.html

人的脅威は、社員や会社の関係者などの人の行動に起因するものです。2022年にIPAでは「内部不正防止ガイドライン」を改訂し、働き方の変化や新技術への対応など時代の変化に合わせて対応が必要であることを述べています。外部からの攻撃などITに関する対策だけでなく、内部の不正やミスといった人に関する対策も重要です。

● 組織における内部不正防止ガイドライン

https://www.ipa.go.jp/security/guide/insider.html

内部不正防止の重要性や対策の体制、関連する法律などの概要を平易な文体で説明しており、「基本方針」「資産管理」「技術的管理」「職場環境」「事後対策」等の10の観点のもと、合計33項目からなる具体的な対策を示しています。

● 参考ブログ記事

サイバー攻撃でウイルス感染

クライアント運用管理ソフトウェア 「SKYSEA Client View」のご紹介

標的型攻撃やランサムウェアなどの「サイバー攻撃」、パソコンの誤操作やデバイスの紛失といった「人為的なミス」など、組織は情報漏洩リスクと常に隣り合わせです。SKYSEA Client View(スカイシー クライアント ビュー)は、組織の重要なデータを守るため「情報セキュリティ対策の強化」と「IT資産の安全な運用管理」を支援する各種機能・ソリューションを提供いたします。

〈 SKYSEA Client View の6つの特長 〉

特長 1 | 情報漏洩対策の強化

クライアントPC上でのユーザーの操作や、外部との通信、ファイルへのアクセス状況など、PCのさまざまな挙動をログとして記録します。膨大なデータから必要な情報を抽出することで、「いつ」「誰が」「何をしたのか」を正確に把握し、情報漏洩リスクの素早い発見を支援します。また、USBデバイスやメディアを1台ずつ適切に管理、細やかに使用制限を設定することで、組織の大切な情報を守るお手伝いし、エンドポイントセキュリティや多層防御による情報漏洩対策で、猛威を振るうサイバー攻撃のリスク最小化を支援します。

特長 2 | IT資産管理の効率化

クライアントPCやサーバーのハードウェア情報、ソフトウェア情報、プリンターやルーターなどのネットワーク機器情報などを24時間ごとに自動収集し、1つの台帳で管理します。組織内のIT資産の活用状況を的確に把握することで、各部署での運用の最適化やコストダウンなどに活用いただけます。日々蓄積されるデータを活用し、IT資産運用の傾向を適切に把握できます。

特長 3 | 多様な働き方をサポート

SKYSEA Client Viewで記録されたPCの操作ログを活用することで、従業員の労働時間や業務状況の見える化を支援します。テレワーク中の従業員の状況把握や、過重労働対策の取り組みにもお役立ていただけます。勤怠管理やセキュリティ面におけるテレワークの課題を解決します。

特長 4 | 定期的なバージョンアップ

変化するIT課題に素早く対応し、お客様の声を取り入れ、定期的にバージョンアップを行います。発売以来、時代の潮流により変化するお客様のIT課題を解決するため、毎年定期的なバージョンアップを重ねてきました。今後もお客様のご要望にお応えできる機能追加・改善を行い、進化を続けます。

特長 5 | 使いやすい管理画面

初めてでも使えるソフトウェアを目指して、直感的に使いやすい操作画面を搭載しています。各種操作画面は「使いやすさ」にこだわった設計を大切にしています。

● 「使いやすさ」をもっと知る! https://www.skyseaclientview.net/point/p01.html

特長 6 | 選べるオンプレミスとクラウド

オンプレミスとクラウドの複数の運用形態をご用意しています。

管理するパソコンの台数や、セキュリティポリシー、ワークスタイルなど、利用環境やニーズに応じてお選びいただけます。

● SKYSEA Client View

https://www.skyseaclientview.net/

● SKYSEA Client View|紹介映像

https://www.skyseaclientview.net/movie/

「情報セキュリティ対策の強化」と「IT資産の安全な運用管理」に関するお悩み・ご相談、ご質問やお問い合わせは、ぜひ福島リコピーへお気軽にご連絡くださいますようお願いいたします。用途やニーズに応じて、適切にお選びになるお手伝いをいたします。