2020年4月に Microsoft は「Microsoft 365」という、新たなクラウドサービス(個人向け版を追加)の提供を発表しました。Microsoft Office の利用方法は「Office 2021」と「Office 365」と「Microsoft 365」がありますが、それぞれなにが違うのか、名称やプランが変わっただけなのか解説します。

「Office 2021」、「Office 365」、「Microsoft 365」は、Microsoft の提供の仕方が違いから、利用方法が異なります。

「Office 2021」は、アプリケーションソフトを購入時に支払いを行えば永続的に利用できます。「Office 365」および「Microsoft 365」はサブスクリプションで利用します。Office 製品で良く利用されるExcelやWordが使えることは、基本的同じです。

Office 2021( オフィス 2021 )

買い切り型のサービス。一度購入すれば Office アプリケーション(Word、Excel、PowerPointなど)が永続的に利用できます。

Office に記載された年が提供開始年となります。古い Office はパッケージにアプリケーションソフトが同梱されていてCDからインストールする形式でしたが、この頃はプロダクトキー(認証するパスワード)が1枚提供されます。

Office の古いバージョンでは、サポート終了でセキュリティ対策が問題になるので、なるべく最新のバージョンを利用することをお勧めします。

Office 2007、Office 2010と継続的にバージョンアップを繰り返し提供されており、最新は「Office 2021」です。

今でも、新しいパソコンを導入時に、Microsoft Office Personal 2021 (日本語) デジタルアタッチ版として購入できます。

Office 365( オフィス 365 )

サブスクリプションで利用できるサービスです。基本的な Office アプリケーション(Word / Excel / PowerPoint など)に加え、Teams や SharePoint といった Office アプリケーションや、グループウェアをクラウド上で利用できるサービスです。2011年6月に「Office 365」が登場し、Microsoft Office のクラウド版という位置づけでした。これまではパッケージで購入したり、ライセンス数単位で購入していたものから、月単位、年単位の使用権の購入へと大きくスタイルが変わりました。

Microsoft 365( マイクロソフト 365 )

サブスクリプションで利用できるサービスです。「Office 365」のサービスに加え「最新のWindows OS」と「セキュリティ機能を備えた管理パッケージ」の3機能が統合されたクラウドサービスです。

「Microsoft 365」では環境や目的に応じて、家庭向け、一般法人向け、大企業向けの計10種のプランが提供されています。サブスクリプションは月額の利用料金が決まっているため、大きな初期費用などが発生せず、メンテナンスや運用保守も、基本的に Microsoft が遠隔で実施するので、コストも抑えられると同時に安心安全に運用することができます。

社内に情報システムなど専門の担当者を置くことができない中小企業にとっては、その遠隔による保守は大きな安心感につながります。また企業にとっては一定期間の固定費として予算管理ができるという利点もあります。Microsoft 公式も一般的な業務を行うのであれば「Microsoft 365」の導入を推奨しています。福島リコピーでは、お客さまに最適なサブスクリプションモデルをおすすめすることができます、お気軽にご相談ください。

福島リコピーのグループ会社である「ウォーターネット福島」にて、トリプルキャンペーン実施中です。

ウォーターネットは、会員制のミネラルウォーター宅配サービスです。

必要な時に必要なだけ、お客さまのご自宅やオフィスまで、ボトリングされた “ おいしい水 ” をお届けいたします。

トリプルキャンペーンは、新規導入だけでなく増設契約も対象となります。このチャンスを、ぜひご活用ください。

ウォーターネットの水

アメリカで開発された「RO膜」と呼ばれる、0.0001ミクロンの微細フィルターでろ過を行っています。

「RO膜」は水のみを通し、電解イオンや塩類など水以外の不純物は通しません。

一般の浄水器では、0.01ミクロンまでが限界ですが、それよりもさらに小さい孔で超微小物質をシャットアウト。

水と不純物を分解するために、浸透圧以上の圧力をかけることで、さらにピュアな水を生み出しています。

おいしさのワケ

不純物を徹底してとりのぞき、当社ミネラル専用工場で精製された4種類の良質なミネラルをバランスよく配合。

まろやかな風味が広がる、日本人好みの軟水に仕上げています。

また、pH値は人の血液に近い弱アルカリ性で、吸収率がよく、毎日の飲料に調理にと幅広く活躍します。

● ウォーターネット について詳しく見る

http://www.341032.com/waternet

● お客様の声

http://www.341032.com/voice

● トリプルキャンペーン 詳細ページ

http://www.341032.com/news/hot_3cap

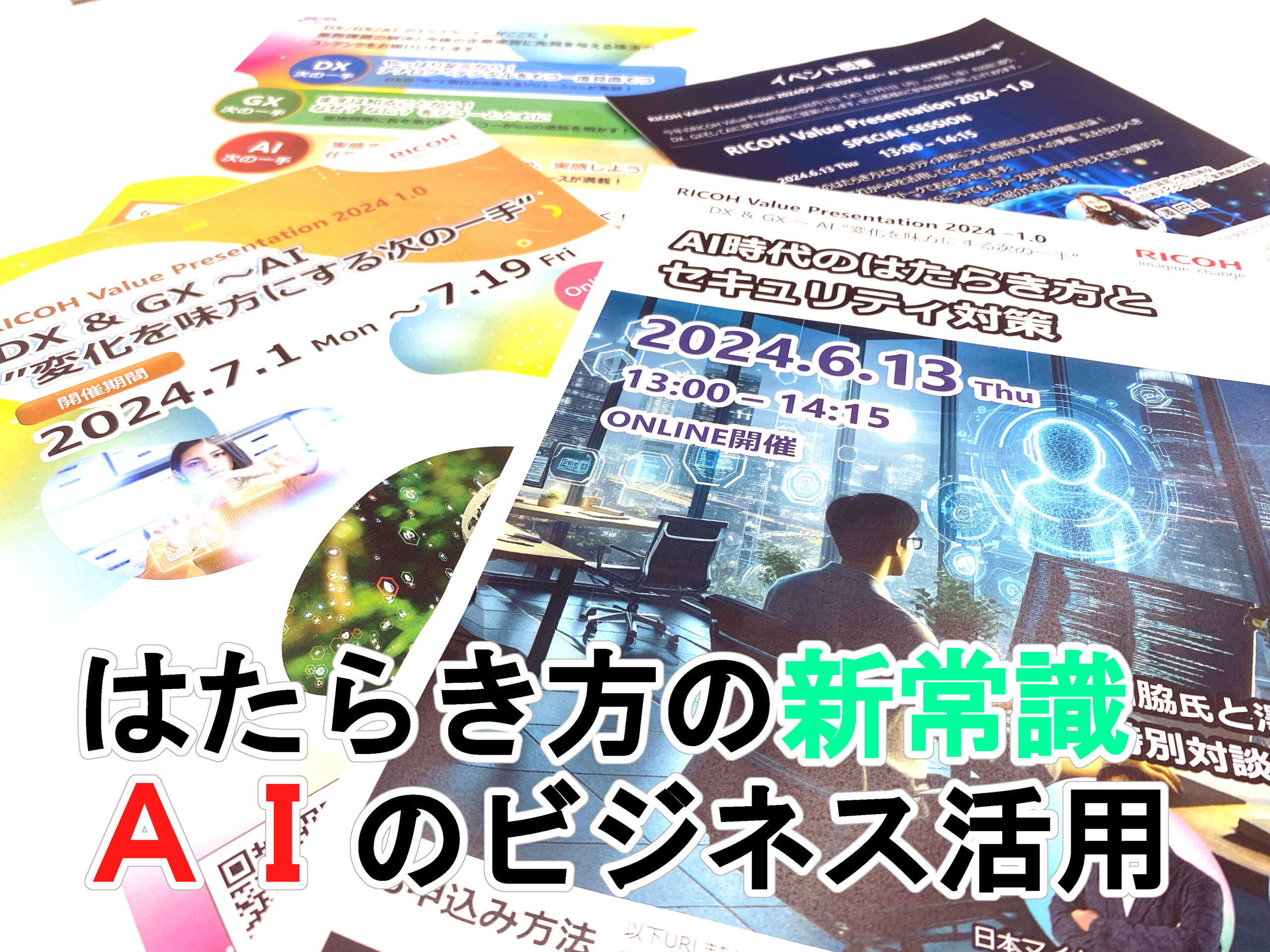

リコージャパン株式会社主催のオンラインイベント

RICOH Value Presentation 2024 が開催されます!

≪ 開催期間 ≫ 7月 1日 (月) ~ 7月 19日 (金)

≪ 申込期間 ≫ 申込受付開始しております

DX GX AI のトップランナーが集結!

業務課題の解決と今後の企業運営に線形を与える、珠玉のコンテンツが盛りだくさん!!

さらに先行開催の

RICOH Value Presentation 2024-1.0(マイナス1.0)

では、過去のウェビナーで反響が非常に大きかった、日本マイクロソフト株式会社西脇氏と株式会社圓窓の澤氏の

スペシャルな対談を公開!

ここでしか見られない注目度の高いコンテンツとなっております。

イベント詳細および申込について

イベントは事前予約が必須のウェビナーと、開催期間中いつでも視聴できるオンデマンド配信が混在しております。

ぜひ一度コンテンツ一覧をご覧いただき、お早めにお申し込みいただくことをおすすめします。

下記にそれぞれリンクを用意しましたので、ぜひご活用ください。

★ お申込みの際に、紹介者コード と 紹介企業コードを入力する箇所があります。

紹介企業コード BP010126

こちらをのコードをお申込みの際にご入力ください。

【 イベントコンテンツ詳細 】

先行公開:6月13日 AI時代のはたらき方とセキュリティ対策 – (ricoh.co.jp)

7月1日公開: DX & GX 〜 AI“変化を味方にする次の一手” – (ricoh.co.jp)

コンテンツ一覧をまとめた冊子もご用意しております。

ご所望のお客様は

福島リコピー株式会社 上杉 (代表TEL 024-553-7141) または 営業担当までお申し付けください。

お客様のご参加をお待ちしております。

手紙やメールを送る際に、相手の体や健康を気遣う言葉として使用される「ご自愛ください」の意味や使い方、注意ポイント、言い換え表現や返事の仕方について解説します。

1: 「ご自愛ください」の意味

「ご自愛ください」の自愛(じあい)には「自分を愛すること・大切にすること」、「自分の健康に気を付けること」などの意味があります。

「ご自愛ください」は、相手のことを思いやる気持ちを表現する言葉のひとつで「ご自身のお体を大切にしてください」や「健康に気をつけてください」など、相手の健康を気遣う意味が込められています。

2: 「ご自愛ください」は目上の人に使ってOK?

「ご自愛ください」は敬語表現になりますので、目上の人に対して使うことができます。

相手の体や健康を気遣い、相手のことを思いやる気持ちを表現する言葉です。取引先や上司、先輩など、目上の人に送信するビジネスメールや会話で使っても失礼にあたりません。目上の人に限らず、職場の同僚や友人家族など、さまざまな関係性の人に対して幅広く使える言葉です。

しかし「ください」と言い切る表現が、上から目線で偉そうな雰囲気に違和感があり、なんとなく使うことに抵抗がある場合は、柔らかい印象になるように「ご自愛ください」の前に「どうぞ / どうか / くれぐれも / 何卒」などの言葉を付けたり、以下のような、より丁寧な表現でお伝えするとよいでしょう。

□ ご自愛くださいませ

□ ご自愛のほど お願い申し上げます

□ どうぞ ご自愛くださいますように

□ ご自愛くださいますよう お祈りしております

□ どうか ご自愛のほど ご祈念申し上げます。

□ くれぐれも ご自愛くださいますよう お願い申し上げます

□ ○○さまにおかれましては ご自愛のほど お祈り申し上げます

3: 「ご自愛ください」の注意ポイント

「ご自愛ください」を使うときは、以下のポイントに注意しましょう。

● 3-1: 「お体 ご自愛ください」は二重表現

● 3-2: 体調を崩している方・怪我している人には使わない

● 3-1: 「お体 ご自愛ください」は二重表現

「お体 ご自愛ください」という言い回しを見聞きすることがありますが、これは二重表現です。二重表現とは「一番最初に」 / 「まずはじめに」 / 「頭痛が痛い」 / 「返事を返す」など、同じ言葉や意味を含む2語が重複している表現のことです。重言、重複表現、重ね言葉ともいいます。

「ご自愛ください」には「ご自身のお体を大切にしてください」や「健康に気をつけてください」という意味が込められています。そのため「お体 ご自愛ください」や「健康にご自愛ください」のように「お体」や「健康」を組み合わせる表現は、二重表現になります。話し言葉で使ってしまうこともあり、二重表現は絶対に使ってはいけない表現ではありませんが、文字で読むときに気になる方がいらっしゃる可能性があります。

強調したい理由で「お体 ご自愛ください」と使う場合は「お体」を「どうぞ / どうか / くれぐれも / 何卒」などの言葉に言い換えたり、「ご自愛ください」を使わず「お体に気を付けてお過ごしください」や「お体を大切になさってください」などの表現を使うとよいでしょう。

「体」と「身体」の漢字の違い

どちらの漢字も「からだ」と読みます。「体」は肉体のことです。「身体」は心や精神の意味合いも含めた人間のみに使う漢字です。「身体」という漢字は「しんたい」と読みますが「からだ」とも読みます。「身体」は常用漢字ではないため、公用文書では「身体」ではなく「体」と表記しますが、ビジネスシーンなどで相手の健康を気遣う意味で使う場合の漢字は「体」と「身体」のどちらを使っても間違いではありません。「お体を大切になさってください」を「お身体を大切になさってください」は、どちらを使用しても問題ありませんが、「お身体」と表記した場合は、肉体だけでなく心身ともにという意味が込められ、精神状態についても気遣う表現になります。

● 3-2: 体調を崩している方・怪我している人には使わない

一般的に「ご自愛ください」は、体調が整っている人に対して「ご自身のお体を大切にしてください」や「健康に気をつけてください」という意味で使われます。そのため、すでに体調を崩してしまっている人や怪我している人に使ってしまうと、失礼な表現と取られてしまう可能性があります。

体調を崩している人や怪我している人には「ご自愛ください」ではなく、相手の体調や症状に合わせて、適した言葉を使い分けましょう。「お大事に」というだけの表現は、省略した表現で失礼になりますので「お大事になさってください 」と伝えるよう注意しましょう。

□ お大事になさってください

□ どうか ご無理はなさらないでください

□ どうぞ 十分に養生なさってください

□ 十分に静養なさってくださいませ

□ ご回復をお祈りしております

4: 「ご自愛ください」の言い換え表現は?

「ご自愛ください」の言い換え表現をご紹介します。

□ お体を大事になさってください

□ お体にお気をつけください

□ おいたわりください

□ お体をおいたわりください

□ ご自身をおいたわりください

□ 御身(おんみ)おいたわりください

□ ご健康をお祈り申し上げます

□ ご健康をお祈りします

□ 時節柄おいといくださいませ

□ お体をおいといください

□ くれぐれもお体おいといくださいますようお願い申し上げます

□ ご自愛専一になさってください

□ ご自愛専一にお過ごしください

□ お健やかにお過ごしください

□ 健康には十分ご留意ください

□ 健康に留意してお過ごしください

□ ご健康とご多幸をお祈り申し上げます

● おいとい:

大事にする、いたわるという意味で、相手の健康を祈る結びの挨拶などで用いられる。

● ご自愛専一:

第一に自分自身を大切になさってくださいという意味で、相手の健康を祈る挨拶として用いられる。

5: 「ご自愛ください」の返事はどうする?

「ご自愛ください」という内容のメールや手紙を受け取った場合の、返信方法について解説します。返信する際には、体調を気遣ってくださったことへの感謝の気持ちを表現するとともに、相手にも同様の気遣う言葉を返しましょう。

以下に、いくつかの例を紹介します。 相手の体調への配慮を示し、相手との関係性や文脈に応じて選ぶと良いでしょう。

□ 心配をしてくださり、ありがとうございます。季節柄、お互いに気を付けましょう。

□ ご配慮いただきましてありがとうございます。○○様も健康にはくれぐれも留意されますようお祈り申し上げます。

□ お気遣い心より感謝いたします。○○様もどうぞお体にはお気をつけください。

□ お気遣い心より感謝いたします。○○様も健康にはくれぐれもご留意ください。

□ お心遣いに感謝申し上げます。○○様もどうぞお体をおいたわりください。

□ お気遣いの言葉、たいへん嬉しく思っております。お互いに健康を大切にしましょう。

□ お気遣いいただき、ありがとうございます。○○様もお体には十分お気をつけてお過ごしください。

□ お気遣いいただき、恐縮です。寒くなってまいりましたので○○様も体調を崩されませんようお気を付けください。

□ お気遣いをいただき、心より感謝いたします。○○様もお風邪など召されませんよう、お健やかにお過ごしくださいませ。

□ お気遣いいただき、ありがとうございます。ご多用とは思いますが、○○様もお体にはくれぐれもお気を付けくださいませ。

□ 温かいお心遣いに、心から感謝申し上げます。○○様も健康にはくれぐれもご留意ください。

□ 温かいお心遣いに、心から感謝申し上げます。○○様も何卒お身体おいといください。

□ 温かいお心遣いに、心から感謝いたします。○○さんもお元気で過ごされますようお祈り申し上げます。

「ご自愛ください」の意味や使い方、注意ポイント、言い換え表現や返事の仕方まで解説しました。「ご自愛ください」は相手の体調や健康を思いやる際に使われる敬語表現で、幅広いシーンで使用できる言葉です。さまざまな言い換え表現がありますので、言葉の意味や使い方を知って、使い分けるようにしましょう。ビジネスシーンをはじめ人間関係を円滑にするために、相手との関係性や距離感を把握し、最適な表現で相手への思いやりの気持ちを伝えられるようにしましょう。

パソコンを利用してインターネットや複合機など使っていると、さまざまなトラブルが発生することがあります。そのようなトラブルの原因や解決方法について、ひと月に1回ほどご紹介しております。会社だけではなくご自宅でのトラブルにも応用できることもありますので、ご参考にしていただけますと幸いです。今回は、ホームページ閲覧時に警告画面が表示されたときの対応方法を紹介します。

●トラブル事例 007: 突然、警告画面が表示された

警告画面の文章(一例)

Windowsセキュリティシステムが破損しています

警告;システムファイルが古くなっています

あなたのコンピューターでウィルスが見つかりました

Micorosoft Windows ファイアウォールの警告

この PC へのアクセスはブロックされました

このウィンドウを閉じると、個人情報が危険にさらされ Windows 登録が停止されます

この重要な警告を無視しないでください

スパイウェアアラート – エラーコード: #0x■●▲

パソコンでインターネットを利用し、いろいろなホームページに閲覧していると、突然、サポート関係の表示が出てくることがあります。有名なもので、マイクロソフトのサポートを装った詐欺があります。ガイド音声や警告音とともに、マイクロソフトを名乗った警告がブラウザーに表示されます。原因は不明ですが、突然、表示されます。

〈 対応方法 〉

●「ctrl」+「alt」+「delete」を押して終了させる

● パソコンを強制終了させる(電源ボタンを長押しすることで強制終了)

●「ctrl」+「shift」+「esc」を押し、タスクマネージャーを表示させブラウザー(実行中のOS)のタスクを終了

上記の方法を行い、再起動すると大部分は解決されていますが、場合によっては解決できないこともあります。

はじめての方は、音と警告内容を見て驚いて、画面に記載されている電話番号に電話をかけてしまう場合があります。無視してブラウザまたは警告のページを閉じることです。偽のセキュリティ警告は、メッセージを表示し、警告音をWeb上で鳴らしているだけのため、ブラウザやページを閉じてしまえば問題ありません。そして、偽のセキュリティ警告が表示されたサイトには、以降はアクセスしないようにしましょう。

事例紹介

電話をかけたら、日本語が少しおかしい女性からサポートされ、サポートツールとしてリモート操作ソフトをインストールされてしまった。

電話をしたらマイクロソフトのスタッフが修正してくれるが、作業料金が必要でカード番号を教えてほしい。

カードがないと話したら、コンビニに行ってAmazonギフトカードを購入し、また連絡をください。

変な画面が出たけど大丈夫?

〈 上記事例に対しての対応 〉

インストールされたパソコンは、インターネット接続を遮断し、データをバックアップしパソコンを初期化してOSを入れ直しを行いました。

Amazonギフトカードを買った方は、マイクロソフトのスタッフに電話する前に連絡いただき、詐欺とお話して止まりましたが、コンビニで買ったAmazonギフトカードの返品はできませんでした。

変な画面が出た方には、スマホで画面に表示された文章を検索すると詐欺サイトだとわかると説明しました。

〈 マイクロソフト公式も詐欺についての注意喚起のお知らせ 〉

- マイクロソフトのサポートを装った詐欺にご注意ください

- テクニカル サポート詐欺から身を守る消費庁も注意喚起

詐欺の形態もさまざまな方法で行ってくるため、このようなケースに出くわしてしまった場合の対処方法や、そのようなケースに出くわさないようにするための方法などを、現在の状況にあったご提案を行うことができます。ぜひ福島リコピーへご相談ください。

2024年問題に関するブログ記事を掲載したのは、ちょうど1年前の4月です。

〈 建設業界|2024年問題〉人材不足や高齢化など課題山積。働き方改革が急務!?

https://www.f-ricopy.jp/blog/202304mondai20242/

〈 運送・物流業界|2024年問題 〉時間外労働時間に上限規制。売上を維持する対策は!?

https://www.f-ricopy.jp/blog/202304mondai20241/

2024年4月から労働時間が制限されたことから、収入減少という問題も発生しています。残業規制により稼げるメリットが失われ、稼ぎたい人からの応募が減ることで、採用難になっている場合もあります。今後、労働人口も減っている現在では、人手不足はさらに進んでいくことは間違いないです。解決する方法として、販売管理や会計業務のITツールの導入で効率化する方法や新しい人材確保のためのWebサイトの作成を紹介します。

ITツール導入で人手不足への対応

● RPA ツールの導入

ロボットに簡単な定型業務を行わせることで、業務効率化を図ることができる RPAツール。RPAは「Robotic Process Automation(ロボティック・プロセス・オートメーション)」の略で、ロボットによる業務自動化を意味します。人が行っていた業務をソフトウェアロボットにより代行・代替することを表す言葉です。

RPAはパソコンやクラウド上で働くソフトウェアのことで、主に事務系の定型業務やルーチンワークを自動化してくれます。人の補完として業務を遂行できることから、仮想知的労働者(Digital Labor)ともいわれ、主にホワイトワーカーのPCを使用して行っている事務作業を自動化します。 詳しい知識がなくても使えるため、導入した日から具体的な効果を得ることができるのがRPAの特長といえます。

– 社内データの情報共有や顧客管理を見やすく感覚的に管理する「kintone plus」

https://www.ricoh.co.jp/service/ricoh-kintone-plus

– 中小企業へ多くの導入実績がある「assist robot アシロボ」

https://assirobo.com/

– Excelライクな業務効率化を目指す企業におすすめ「CELF」

https://www.celf.biz/rpa/#

– 1~10までの業務をとことん効率化を図りたい企業向け「RICOH RPAツール」

https://www.ricoh.co.jp/products/rpa-tool

Webサイトの採用ページを再考して対応

● 採用を考える前提を理解

特に若い人の「働くことの価値観」が変わってきています。たとえば、20代の若者は他の世代に比べて「プライベートを充実したい」と考えている方が増えています。そのことから、「プライベートを充実したい」を考えると十分に休暇が取れるかを重視していることもあります。新型コロナウイルスによって、価値観は大きく変わったと考えられます。コロナ禍は、テレワークや時差出勤、オンラインミーティング・面接など、今までの働き方を一転させました。また、大企業に比べ、中小企業の求人には応募が集まりにくい傾向があります。たとえば、知名度がある会社とない会社では同じ雇用条件の場合知名度がある会社を選ぶ傾向があります。知名度がなくても求人応募を増やす対策もあります。

● 採用サイトへの対策

採用内容のみの掲載だけでなく、TOPの声や採用担当者の考え、先輩の声を掲載するなどWebサイトをより充実させることから考え、採用専用サイトを作成することを検討することもよいでしょう。

〈 求人内容 〉

採用後の業務内容がイメージしづらい場合は、わかりやすく伝えられる内容の記載をします。入社後の取得できる資格やスキルを明確に記載しましょう。新卒者や20代の若者が何を求めているかを理解して求人対策をおこなうことが重要です。

〈 待遇 〉

競合他社と比べて見劣りする場合は条件を見直しをおこない、他社より良い部分があれば、よりわかりやすく表現することが大切です。働きやすい環境を整備することも重要です。

ビジネスシーンにおいて、さまざまな人とのコミュニケーションで役立つ「クッション言葉」ついて解説します。

1: クッション言葉とは

クッション言葉とは、会話の際に相手に対して、会話の前置きとして使われる言葉のことです。 前置きなしで本題をストレートに伝えてしまうと、きつい印象や不快感を与えてしまう恐れがあることを、「恐れ入りますが」「お手数ですが」などのクッション言葉を使うことで、相手に伝わる言葉の印象を和らげる効果があります。

言いにくいことを伝える前に、相手に失礼にならないように、まさにクッションのように言葉の衝撃を和らげて本題を伝えることができます。またクッション言葉によって、相手はこちらの気遣いを感じたり、話を聞く心の準備をすることもできます。

お客さまや社内でのコミュニケーションでお声がけするとき、電話対応やメールやチャットの際にも、クッション言葉は多くのビジネスシーンで広く使われています。

2: クッション言葉 一覧・例文

クッション言葉は、さまざまな場面で使われますが、場面ごとに最適な例を例文とともにご紹介します。

● 2-1: 依頼をするとき

● 2-2: 質問をするとき

● 2-3: 改善・修正をお願いしたいとき

● 2-4: 断る・要望に応えられないとき

● 2-5: 反論をするとき

● 2-6: サポートを申し出るとき

● 2-1: 依頼をするとき

なにかを依頼するときは、相手を気遣う気持ちをクッション言葉にして伝えます。相手が多忙である可能性や、依頼内容が負担になるかもしれないことを想定したクッション言葉を使うことで、より丁寧な印象になります。依頼をする場面で使えるクッション言葉の例は、以下のとおりです。

〈 依頼をするとき クッション言葉一覧 〉

□ 恐れ入りますが / 大変 恐れ入りますが

□ 大変 恐縮ですが / 大変 申し訳ございませんが

□ お忙しい中 恐縮ですが / お忙しいところ恐縮ですが

□ お忙しいところ 申し訳ございませんが

□ ご多忙とは存じますが / ご多忙中とは存じますが / 御多忙と存じますが

□ お手すきの際に / お手数(ご面倒)をおかけいたしますが

□ ご足労をおかけいたしますが

□ ご都合がよろしければ / もし よろしければ / もし 可能であれば

□ もし 差し支えなければ / もし そちらがご面倒でなければ

依頼したいことを伝える前にクッション言葉を使うことで、相手の状況を慮っていることを伝えられます。

たとえば、以下のように使ってみましょう。

〈 例文: 依頼をするとき クッション言葉 〉

– お忙しいところ恐縮ですが、〇〇の対応をお願いしてもよろしいでしょうか。

– こちらの都合で恐れ入りますが、○日にご返答いただけますでしょうか。

– お手数をおかけしますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。

● 2-2: 質問をするとき

質問をしたい際には、相手の都合を考慮して「差し支えなければ」や「もしご迷惑でなければ」といったクッション言葉を使用します。相手に質問をする場面で使えるクッション言葉の例は、以下のとおりです。

〈 質問をするとき クッション言葉一覧 〉

□ お尋ねしても よろしいでしょうか

□ お伺いしたいことがあるのですが

□ 立ち入ったことをお尋ねしますが

□ 立ち入ったことを伺いますが

□ お伺いしたいことがあるのですが

□ 差し支えなければ

□ 恐れ入りますが

□ もし よろしければ

□ もし ご迷惑でなければ

□ お時間が許せば

□ 失礼ですが

質問したいことを伝える前にクッション言葉を使うことで、相手を気遣いつつ質問に答えるかどうかの選択を相手に委ねられます。 たとえば、以下のように使ってみましょう。

〈 例文: 質問をするとき クッション言葉 〉

– 今後の予定についてお尋ねしてもよろしいでしょうか。

– 恐れ入りますが、お名前をお伺いできますでしょうか。

– もしよろしければ、◯月◯日にお伺いさせていただけないでしょうか。

● 2-3: 改善・修正をお願いしたいとき

改善・修正をお願いしたい際は、原因を相手だけではなく、こちらにも非がある可能性を踏まえ「説明不足だったかもしれませんが」や「こちらの都合ばかりで恐れ入りますが」といったクッション言葉を使用します。相手に改善・修正をお願いしたい場面で使えるクッション言葉の例は、以下のとおりです。

〈 改善・修正をお願いしたいとき クッション言葉一覧 〉

□ 説明が十分ではなかったかもしれませんが

□ 言葉が足りなかったかもしれませんが

□ 説明が足りず 失礼いたしました

□ 言葉足らずで 失礼いたしました

□ 私どもの説明不足だったかもしれませんが

□ 細かいことをいってしまい 恐縮ですが

□ 〇〇様の立場に立っておらず 恐縮ですが

□ こちらの都合ばかりで恐れ入りますが

気遣いを口にしたり、こちらにも非があった可能性を認めてから本題を伝えます。

たとえば、以下のように使ってみましょう。

〈 例文: 改善・修正をお願いしたいとき クッション言葉 〉

– 私共の説明不足で申し訳ございませんが、○○についての修正を、〇日〇時までにお願いできますでしょうか。

– 言葉足らずで失礼いたしました。○○へ変更をお願いできますでしょうか。

– 細かいことをいってしまい恐縮ですが、ご対応いただければ幸いです。

● 2-4: 断る・要望に応えられないとき

断りの言葉をそのままいうと相手に拒絶と受け取られかねません。「心苦しいのですが」「残念ながら」など、申し訳ない気持ちと理由を合わせて、こちらも断りたくないという気持ちををクッション言葉で伝えましょう。断る・要望に応えられない場面で使えるクッション言葉の例は、以下のとおりです。

〈 断る・要望に応えられないとき クッション言葉一覧 〉

□ あいにくですが / 心苦しいのですが / 残念ですが / 残念ながら

□ 申し訳ございませんが / 誠に 申し上げにくいのですが

□ 大変ありがたいお話ですが / お気持ちはありがたいですが

□ せっかくのお申し出をいただき、大変ありがたいのですが

□ 身に余るお話ではありますが / 身に余るお話、光栄なのですが

□ お役に立ちたいのですが

□ せっかくですが / せっかくのご厚意ですが

□ せっかくお声がけいただいたのですが

□ ぜひ ご期待にお応えしたかったのですが

□ ご期待に沿えず申し訳ありませんが

□ ご意向に沿えず申し訳ありませんが

□ 私どもの力不足で、大変恐縮なのですが

□ 勝手を申して、大変恐縮なのですが

クッション言葉を使って心苦しい気持ちや申し訳ない気持ちを伝えながら断ることが重要です。

たとえば、以下のように使ってみましょう。

〈 例文: 断る・要望に応えられないとき クッション言葉 〉

– あいにくですが、〇日は予定が入っており参加することができません。

– お気持ちはありがたいのですが、諸事情により、今回はご遠慮させていただきたく存じます。

– ご期待に沿えず申し訳ありませんが、〇〇〇の面で折り合いがつかず今回は見送らせていただきたく思います。

● 2-5: 反論をするとき

反論をする際は「大変申し上げにくいのですが」や「確かにおっしゃるとおりですが」などのクッション言葉を使うことで、自分の立場をわきまえて相手の意見に対して理解を示していることを伝えると、相手が意見をより受け入れやすくなるでしょう。反論をする場面で使えるクッション言葉の例は、以下のとおりです。

〈 反論をするとき クッション言葉一覧 〉

□ 大変申し上げにくいのですが

□ 確かにおっしゃるとおりですが

□ おっしゃることは重々承知しておりますが

□ お言葉を返すようで恐縮ですが

□ 失礼を承知で申し上げますが

□ 僭越ながら / 出過ぎたことを申しますが

□ 差し出がましいようですが

□ 私の考えすぎかもしれませんが

□ 見解が分かれる点かと存じますが

□ 余計なこととは存じますが

反論の言葉は、相手に失礼がないよう、やわらかく穏やかに伝えましょう。

たとえば、以下のように使ってみましょう。

〈 例文: 反論をするとき クッション言葉 〉

– 大変申し上げにくいのですが、その件は〇日にメールにて返答済みです。

– 僭越ながら、私どもの意見をお伝えさせていただきます。

– 私の考えすぎかもしれませんが、A案よりもB案のほうがが効果的だと思います。

● 2-6: サポートを申し出るとき

サポートを申し出る際は「よろしければ」「差し支えなければ」などのクッション言葉を使うことで、必要がない場合は断っても問題ないというニュアンスを伝えて、サポートの申し出を押しつけないようにしましょう。サポートを申し出る場面で使えるクッション言葉の例は、以下のとおりです。

〈 サポートを申し出るとき クッション言葉一覧 〉

□ もしよろしければ

□ 差し支えなければ

□ ご迷惑でなければ

□ 私にできることがあれば

□ お力になれることがあれば

相手にとって迷惑や負担にならないか考慮し、一歩引いたところから控えめに提案を申し出るイメージで伝えましょう。たとえば、以下のように使ってみましょう。

〈 例文: サポートを申し出るとき クッション言葉 〉

– もしよろしければ、手伝いいたしましょうか。

– 差し支えなければ、私が資料をお届けいたしましょうか。

– 私にできることがあれば、いつでもご連絡ください。

3: クッション言葉の注意点

相手に伝わる言葉の印象を和らげる効果があるクッション言葉の使用には、注意点があります。

クッション言葉は便利ですが多用してしまうと、かえって空々しく聞こえたり、まわりくどい人だと思われたり、意図が伝わりにくいなどで、不快感を与えてしまう可能性があります。クッション言葉は多く使い過ぎないよう注意しましょう。

また、必ず回答が必要な質問をするときに「よろしければ」「可能でしたら」「差し支えなければ」などのクッション言葉を使うと、回答を断られる恐れがあります。相手に声をかけるタイミングを見極めて「恐れ入りますが」や「恐縮ですが」などのクッション言葉を使用しましょう。

ビジネスシーンにおいて、さまざまな人とのコミュニケーションで役立つクッション言葉ついて解説しました。相手の状態や気持ちを考えつつ、こちらの気持ちや意見をより伝えやすくするクッション言葉は、使えるか否かによって、相手の心証に大きく影響します。相手との関係性がより円滑に良好に続いていくよう、状況に応じて適切にクッション言葉を活用できるようにしましょう。

自社のホームページを開設している企業は全体で90%越えをしているといわれています。ホームページ開設の目的は、中小企業庁の中小企業白書によると、広報(自社紹介)による信用力の向上 / 販売促進 / 新規受注先の拡大 / 商品説明 / 求人募集、などがあります。インターネットが普及される以前は、会社案内パンフレットが主流でしたが、Webサイトでさまざまな情報をやり取りすることが一般的ですが、Webサイトはただ開設していればよいわけではありません。

安全性について

Webサイトを「一軒家」と考えた場合、Webサイトを置いておくサーバーは「土地」になります。

その土地は安全で、その土地に建つ家のセキュリティも万全でしょうか?

サーバーを土地として説明しますと、土地の価格は地域や条件によって異なります。その土地の前を通る道が広いかどうか?=サーバーへのトラフィックがどうか、その土地の安全性はどうか?=サーバーのセキュリティ(監視体制)がどうか、その土地自体の問題=サーバーの死活管理(稼働率)がどうか、などで変わります。おしゃれないい家(Webサイト)が完成しても、土地(サーバー)が安心できる状態でなければ、安全性に疑問が残ります。情報処理推進機構が発信している「安全なウェブサイトの運用管理に向けての20ヶ条 〜セキュリティ対策のチェックポイント〜」では、自社でサーバーを構築しない場合なら、サーバーは専門業者へ依頼することがよいです。どうしても自社内にサーバーを設置したい場合は、サーバールームを作ることになります。

ホームページを一軒家として説明します。家の防犯対策はどうでしょうか。Webサイトに不正アクセスがされた時への対応方法は確立されていますか?Webサイトのバックアップはどのようになっていますか?玄関の安全性は良いけど、窓はどうでしょうか?古いままではないでしょうか。Webサイトを構築するシステムは年々バージョンアップされていますが、サーバーを自社で手配されている場合は、構築したときのバージョンのままということがあります。また、Webサイトの構築方法でプラグインを利用されている場合は、プラグインもバージョンアップが必要です。簡単に自分でホームページを作成できるアプリケーションがありますが、いろいろな部分を考えると適切ではない場合もあります。

古いWebサイトにはデメリットがある?!

古いWebサイトはデザイン以外で確認する方法は、パソコンでWebサイトにアクセスし、ブラウザでWebサイトが画面の左に寄っている場合は、15年以上前の仕様です。スマートフォン用サイトが別に構築されている、URLが変わるなどは10年前くらいの仕様です(新しい場合もあります)

〈 ハッキングされた事例 〉

● WebサイトからPDFファイルを直リンクさせていて、PDFのセキュリティホールからWebサイトを改ざん

● 自社のWebサイトを運用していたサーバーで、他社のセキュリティホールからサーバー全体を改ざんされ自社URLでまったく違うサイトが表示された

● プラグインを利用していたが、プラグインのバージョンアップがされていなかったため、そこからホームページが改ざん

〈 基本的な対策を行わずに被害にあう事例 〉

● Webサイトにメールアドレスを記載し、そのページからメールアドレスを抽出し迷惑メールを送りつける

● 問い合わせフォームの対策をしていなく、外国からメールが大量に受信するようになった

〈 Webサイトに必要な常時SSL化 〉 https://www.f-ricopy.jp/blog/202301https02/ https://www.f-ricopy.jp/blog/202301https01/

Webサイトは作るだけではなく、安全に運用していくために必要なことがあります。Webサイトに関することは福島リコピーにお任せください。はじめてWebサイトをつくりたい、いまあるWebサイトを新しくリニューアルしたい、安全性についてのお悩み・ご相談、ご質問やお問い合わせは、ぜひ福島リコピーへお気軽にご連絡くださいますようお願いいたします。

2025年10月14日に Windows 10 は、サポート終了となります。サポート終了前に行うべき対策について解説します。

Windows 10 のサポート終了とは?

パソコンを使っていると、マイクロソフトから Windows 10 のセキュリティ更新プログラムが届くサポートがあり、随時、Windows のバージョンアップがおこなえています。しかし、このサポートが終了すると Windows 10 のセキュリティ更新プログラムやテクニカルサポートが、マイクロソフトから提供されなくなります。Windows 10 利用者は、サポートが終了する前に対応策を検討する必要があります。

● 何も対応しない場合どうなるの?

サポート終了後にパソコンは引き続き使えますが、セキュリティ更新プログラムが届かないと未知のセキュリティホールへの対処がなされなくなり、サイバー攻撃を受けるリスクなど重大なセキュリティ上のリスクが高まります。そのようなパソコンを企業内で使用しているということは、セキュリティ面において会社の信用問題に繋がるリスクもあります。また、サードパーティ製品やアプリケーションのバージョンアップに対応できなく利用が制限される可能性もあります。これらのことから Windows 10 利用者は、サポートが終了する前に OS を Windows 11 に移行する対応策を検討する必要があります。

どんな対応策がある

Windows 10 サポート終了する前に、Windows 11 へのアップグレードが必要です。 アップグレードをするには自動更新機能を使う方法や、公式サイトから手動でダウンロードする方法などがあります。 ※アップグレードをするには、パソコンの条件が出てしまいます。

組織向けの Windows 10 の拡張セキュリティ更新プログラム(ESU プログラム)が提供されます。 ※ 2024年4月2日 マイクロソフトより発表 Windows 10 ESU は、組織のOS移行を支援する有償サービスで、サポート終了後の最大3年間、セキュリティ更新プログラムの提供を受けられます。利用するには条件が必要となりコストもかかる可能性もありますので、期限内にアップグレードもしくはWindows 11 が標準でインストールされたパソコンを準備することが必要です。

Windows 11 にアップグレードする前に行うこと

01: パソコンの最小システム要件を確認する

Windows 11 が問題なく動くために必要な最小システム要件があり、対応していないパソコンの場合は Windows 11 がインストールできないため、Windows 11 搭載のパソコンへの買い換えを検討することになります。

〈 最小システム要件 〉

– プロセッサ: 1ギガヘルツ (GHz) 以上で 2コア以上の64ビット互換プロセッサ または System on a Chip(SoC)

– メモリ: 4 ギガバイト (GB)

– ストレージ: 64 GB 以上の記憶装置

– システムファームウェア: UEFI・セキュアブート対応

– TPM: トラステッド プラットフォーム モジュール (TPM) バージョン 2.0

– グラフィックスカード: DirectX 12以上 (WDDM2.0ドライバー) に対応

– ディスプレイ: 対角サイズ 9インチ以上で 8ビットカラーの高解像度 (720dpi) ディスプレイ

02: アップグレードするパソコンのデータのバックアップ

● Windows 11 のインストールで不具合が生じたとき、データの破損が発生する場合もあります。

● Windows 11 をインストールする前に、バックアップは、かならず行いましょう。

● Windows 8 から Windows 11 へのバージョンアップは、とくに注意が必要です。

Windows 10 のサポート期間中に、対策を完了させることで、セキュリティ上のリスクを軽減することができます。

サポートが終了するまでに1年以上ありますが、パソコンが Windows 11 に対応しないスペックの場合は、買い換える可能性も出てきます。2020年の春に起きた納期遅延では、発注してから納期が3か月かかったという事態もありましたので、できる限り早めに対応策を検討することをおすすめいたします。

Windows 11 へアップグレードをしたいけれど、パソコンが Windows 11 に対応可能かどうかよくわからない、不安だというお客さまは、ぜひ福島リコピーへお気軽にご連絡くださいますようお願いいたします。Windows 11 へスムーズに移行し、セキュリティ上のリスクを軽減するなど、さまざまなニーズに柔軟に対応できるご提案をいたします。

近年はSNSやチャットツールが浸透し、電話をする機会が減少したことで、電話に苦手意識を持っている人も少なくありません。電話の受け方・かけ方に関するマナーは、社会人として覚えておくべきビジネスマナーのひとつです。電話応対の基本マニュアルをおさらいをしてみてはいかがでしょうか。電話応対の基本的なポイントをご紹介いたします。

1: 電話応対の基本・心がまえ

電話応対の準備や心構えについて、基本的なポイントを3つご説明いたします。

● メモ用紙とペンを用意する

メモを取りながら電話の用件を聞けるように、電話のそばにメモ用紙とペンを置いておくようにしましょう。また、スムーズな電話応対をするために、電話の保留や転送、ボリューム調整など、電話の操作方法は覚えておきましょう。

● 会社の代表としての心がまえを持つ

電話で話している人が、その会社の「代表」として応答しているというイメージから、電話の印象が会社全体の印象になることもあります。電話は顔が見えない分、言葉遣いによって不快に思われる恐れがありますので、電話におけるマナーは重要視されています。会社の代表として電話応対しているという意識をしっかり持ち、敬称や敬語など言葉遣いも失礼がないようにしましょう。

● 聞きやすい声で話す

電話は相手の顔が見えないため、声の大きさ、トーン、話すスピードによって、印象が変わってしまいます。 話し声や話し方によってマイナスな印象、イメージを残さないように、注意が必要です。小さな声や早口になったりせずに、普段より明るい声を意識して、相手に聞き取りやすく話すようにしましょう。

2: 電話を受けるとき

電話を受けるときの手順とポイントをご説明いたします。

ただし、会社によってルールやマニュアルが設けられていることもあるため、事前に確認しましょう。

● 2-1: 電話は「3コール以内」に受話器を取る

電話がかかってきたら、3コール目が鳴り終わる前に受話器を取るのが、仕事における一般的なマナーです。3コール目が鳴り終わる前に出られないと、相手は待たされていると感じてしまうケースが多く、電話を切ってしまう可能性があります。電話を受ける時は、基本的に3コール以内に受話器をとりましょう。

一般的に電話での第一声は「もしもし」ですが、ビジネスシーンでは「もしもし」と言いません。電話をとったら、相手が名乗る前に、自分から「お電話ありがとうございます。株式会社○○○○ でございます」や「お電話ありがとうございます。株式会社○○○○ の ○○ でございます」といいます。朝9~10時くらいまでは「お電話ありがとうございます」の部分を「おはようございます」ということもあります。

3コール以内で電話をとれずに相手を待たせてしまった場合は、最初に「大変 お待たせいたしました」と言って、お詫びの気持ちを伝えましょう。会社によって受け答えのルールがある場合は、そのルールに合わせます。

● 2-2: 相手の会社名・名前を復唱・確認してメモを取る

相手が会社名と名前を名乗ったら、「いつもお世話になっております。株式会社○○○○ の ○○ 様でいらっしゃいますね」と、聞き間違いを防ぐために復唱しながら確認し、必ずメモを取ります。

相手が名乗らないときは「誠におそれ入りますが、御社名とお名前をうかがっても よろしいでしょうか」などと、名乗ってもらうように促します。会社名を名乗らないときは「○○ 様、差し支えなければ 御社名をうかがっても よろしいでしょうか」と伝え、聞きとりづらい場合は「大変 恐れ入ります。お電話が少し遠いようなので、もう一度、御社名をおっしゃっていただけますでしょうか」としっかり聞き取ります。

● 2-3: 担当者に取り次ぐ

相手から「●●さんをお願いします」と担当者への取り次ぎを頼まれた場合は、担当者の名前を敬称はつけずに「●●でございますね。ただいまおつなぎいたします。少々お待ちいただけますでしょうか」などと伝え、取次先をしっかり確認してから電話を保留にします。

保留になっていることを確認してから、担当者に取り次ぎます。受話器を手で押さえた状態で取り次ぐのはマナー違反です。電話を取り次ぐ際、すぐ近くの席の人へつなぐ場合でも「保留」にするのが基本です。担当者が席にいる場合は、内線をかけるまたは直接声をかけて「株式会社○○○○ の ○○ 様からお電話です」と伝えて電話応対は完了です。

● 2-4: 担当者が不在の場合

担当者が不在のときは、保留を解除してお待たせしたことを詫びます。そのあとに「担当者が不在であること」と「戻りしだい電話させること」をお伝えします。担当者からの折り返し電話のおおまかな時間もあわせて伝えて、必ず相手の連絡先を確認します。

例:

申し訳ございません。本日●●は外出しており、17時までには戻る予定となっております。

戻りしだい、●●から折り返しお電話するように申し伝えますが いかがでしょうか。

「差し支えなければ、ご用件をおうかがいして●●に申し伝えます」や「差し支えなければ、ご伝言を承ります」など、相手の意向を確認し代理で用件をうかがうと、折り返しの電話が円滑に進みます。一般的に折り返し電話をかけるのがマナーですが、かけた側の都合によっては「こちらからまた連絡します」など対応を示してくることもあるため、こちらから対応を確認しておくようにしましょう。

● 2-5: 相手が電話を切ってから受話器を置く

かけた側が電話を切るのがマナーといわれていますので、相手が電話を切るまで待ちましょう。「プープー」という音が鳴って、相手が切ったことを確認できてから受話器を置きましょう。

相手から電話を切らないときは「お電話ありがとうございました。失礼いたします」などといって、電話でのやり取りが終わったことを伝え、相手から電話を切るのを促すといいでしょう。

● 2-6: 担当者に伝言を残す

電話を終えたら、すみやかに担当者のデスクに伝言メモを残すか、チャットツールなどで連絡をします。

□ 電話を受けた日付と時間

□ 相手の会社名(部署名)

□ 相手の氏名

□ 相手の連絡先

□ 用件・伝言内容

□ 折り返しの要・不要

□ 電話を受けた人の名前(自分の名前)

わかりやすく、はっきりと書いておきましょう。また、伝言メモをおいただけで済ませずに、担当者が戻り次第、口頭でも電話があったことを伝えると確実です。

● 2-7: こんなときは どうする?

「電話応対」といってもさまざまなケースがあります。このようなときにはどうしたらよいのでしょうか。

〈 間違い電話を受けたとき 〉

相手に「こちらは××××-××××番の〇〇株式会社でございます。お手数ですが、お電話番号をご確認いただけますでしょうか」 と電話番号を確認し、最後まで丁寧な応対をしましょう。

〈 途中で電話が切れてしまったとき 〉

あわててこちらから電話をしたくなりますが、お互いがかけ直しするとつながりにくくなるため、一般的にかけた方がかけ直しをします。電話を受けた側の場合は、再度かかってくるのを待ちましょう。かけ直しを受けたら、「かけ直しいただきありがとうございました。お手数をおかけして申し訳ありません」とひと言添えましょう。

〈 質問されて回答・解決できないとき 〉

相手が質問をしてきた場合、自分ひとりで回答・解決できないこともあります。その際は「恐れ入ります。その件に関しましては少々お時間を頂戴したいのですが、折り返しお電話を差し上げてもよろしいでしょうか」や「恐れ入ります。社内確認をしまして折り返しお電話をさせていただきます。 お返事はいつまでに差し上げたらよろしいでしょうか?」などきちんと相手に伝えましょう。

〈 個人情報を聞かれたとき 〉

携帯電話の番号などをはじめとする、社内の個人情報は無断で開示してはいけません。「緊急なので○○さんの電話番号を教えてほしい」と個人情報を求められることがあるかもしれませんが「○○に連絡をして折り返しさせます」と答えるようにしましょう。また「御社の部長のお名前を失念してしまいまして、、、」などと役職のみ伝えて氏名を聞き出そうとするケースもあります。「本人に確認して、必要な場合は折り返しご連絡いたします」などと応対しましょう。

3: 電話をかけるとき

続いて、電話をかけるときに気をつけたいポイントやマナーについて順番に説明します。

● 3-1: かける前に用件を整理しておく

電話をかける前は、会社名や法人名、部署名、役職、氏名をしっかり把握しておきましょう。場合によっては同じ名字の方がいらっしゃる可能性があるため、名字のほかに下の名前も確認しておくといいでしょう。お名前を間違えるのは失礼になりますので、しっかり確認しましょう。

また、スムーズに用件が伝えられるように、話す内容を確認し、整理しておきましょう。「◯◯の件でお電話いたしました」と、電話の内容を簡潔に伝えられます。メモにまとめたり資料を用意するなど、準備しておくことで円滑に話を進められます。さらに会話中にメモをとったり予定を確認したりできるよう、メモ帳やスケジュール帳、筆記用具を手元に準備しておきましょう。

● 3-2: 電話をかける時間帯に注意する

始業前 / 昼休み / 相手の業務時間外や、週明け・連休明けの午前中は忙しいと想像できます。なるべく忙しいであろう時間帯は避けましょう。どうしてもかける必要がある場合は、最初にひとこと言い添えるのが礼儀です。

● 始業前にかける場合: 「 朝 早くおそれいります。○○会社の○○と申します 」

● 終業後にかける場合: 「 夜分に おそれいります。○○会社の○○と申します 」

● 3-3: 電話がつながったら、はっきりと名乗る

電話がつながったら「もしもし」とは言わず「私(わたくし)、◯◯会社の◯◯と申します。いつもお世話になっております」と、自分の会社名と名前を名乗ります。次に「◯◯部の◯◯様はいらっしゃいますでしょうか」や「◯◯部の◯◯様はお手すきでいらっしゃいますか」と、取り次いでほしい相手の部署名や氏名、肩書きを伝えます。

相手の用件で折り返しの電話をする場合は「私(わたくし)、◯◯会社の◯◯と申します。いつもお世話になっております。○○部の○○様に先ほどご連絡をいただき、折り返しお電話いたしました。」と伝えます。

● 3-4: 用件を伝える

相手が電話に出たら、もう一度「お世話になっております。◯◯会社の◯◯と申します」と、自分の会社名と名前を名乗ります。次に「〇〇〇の件でご連絡させていただきました。ただいまお時間○分ほどよろしいでしょうか?」など、先に相手の都合をうかがってから、用件を話し始めるようにしましょう。

用件は簡潔に伝えて「ご不明な点はございませんか?」「~でよろしいでしょうか?」などと確認しておくと、内容が正確に伝わっているかどうかを確認できます。

● 3-5: 相手が不在時の対応を決めておく

電話をかける前に「相手が不在の場合はかけ直すのか、伝言を残すのか」を考えておくと、スムーズに対応できます。

相手が不在の場合は帰社時間を確認し、こちらからかけ直す旨を伝えます。「お戻りは何時ごろのご予定でしょうか?」「それでは改めてこちらからご連絡を差し上げます。ありがとうございました」などと伝える流れが一般的です。また、急ぎでない簡単な用件であれば「○○様に○○会社の○○から電話があったことをお伝えください」と伝言を残すのも1つの方法です。

担当者と直接話す必要があり、複数回 電話しても不在であれば「恐れ入りますが、お戻りになられましたら、〇〇社の〇〇まで折り返しのお電話をいただきたい旨をお伝えください」などと、折り返しの電話を依頼します。その場合は応対してくれた相手の氏名を聞いてメモしておくと安心です。

● 3-6: 電話の切り方に注意する

ビジネスシーンでの電話は、かけた側が先に電話を切ります。電話を切る瞬間は、その人の印象を決めてしまう大切な場面です。受話器の置き方によっては、相手に「ガチャン」と大きな音が聞こえてしまい不快感を与えてしまう恐れがあります。会社の電話で受話器を置く際は、静かに置くように注意しましょう。受話器を置く前に、フックスイッチを指で押しつつ受話器を置く方法も有効です。フックスイッチは受話器を置く部分にある突起のことで、フックスイッチを指で押しながら受話器を置くと、静かに電話を切ることができます。

用件が終わったら「お忙しい中、ありがとうございました。それでは失礼いたします。」や「お時間をいただきまして、ありがとうございました。それでは失礼いたします。」などお礼を伝え、3秒から5秒ほど置いてから電話を切ります。電話の切り方は印象に残り、会話した人や、会社のイメージに影響を与えてしまうことがあります。時間に余裕がなく急いでいても、電話の切り方は雑にならないように、気持ちのいい切り方をして会話を締めくくりましょう。

また、基本的に電話はかけた人から切るのがマナーですが、相手がお客さまの場合は、先に相手が切ったことを確認してから受話器を置きましょう。相手から電話を切ってくれない場合は「お電話ありがとうございました。失礼いたします」などと言って、電話でのやり取りが終わったことを伝え、相手から電話を切るのを促すといいでしょう。

電話応対の基本的なポイントをご紹介しました。電話応対は、社内外とコミュニケーションを取るための大切なツールで、会社全体の印象に大きく関わります。はじめは緊張していても、何度か電話をかけたり受けたりしているうちに、自然と適切な言葉が出てくるようになります。相手の立場に立って明るく聞き取りやすい発声を意識して、丁寧な応対を心がけましょう。