ここまでのブログ記事で https化(常時SSL化) がどんなもので、Webサイトになぜ必須なのかをご理解いただけたと思います。さらに、未対応Webサイトはできる限り早急に、https化(常時SSL化) の導入を進めていく重要性もご理解いただけたと思います。

このページでは、Webサイトの https化(常時SSL化) への導入・変更の方法についてわかりやすく解説いたします。

SSLサーバ証明書が必要

https化(常時SSL化) の導入には「SSLサーバ証明書」という電子証明書が必要です。証明書の申請者のドメイン名や組織の情報を、信頼できる第三者機関の認証局(Certificate Authorities / CA)が調査し認証されて「SSLサーバ証明書」は発行されます。この「SSLサーバ証明書」は以下の役割・機能を持ちます。

〈SSLサーバ証明書の役割・機能 1〉

通信データの暗号化: Web ブラウザと Web サーバー間で暗号化通信を行い、個人情報、クレジットカード番号などが第三者に盗み見られないようにします。

〈SSLサーバ証明書の役割・機能 2〉

Webサイトの運営者・運営組織の実在証明: サイトの運営組織が実在し、ドメイン名の使用権があることを第三者機関として証明します。

最適な「SSLサーバ証明書」を選ぶ

「SSLサーバ証明書」は主に3種類あります。暗号化強度の違いはなく、証明書としての信頼性の違いでわかれています。会社を証明するための認証方法・証明できる種類がレベル分けされています。Webサイトの運営者の正当性を証明して発行される「SSLサーバ証明書」は、Webサイトの利用目的や用途・予算などに応じて選択いただけます。

1.ドメイン認証(通称 DV / Domain Validation)

認証レベル[低]★☆☆

ドメイン認証のみで組織を特定する情報は提供されないため、商用目的のWebサイトにはおすすめできません。

2.企業実在認証(通称 OV / Organization Validation)

認証レベル[中]★★☆

ドメイン認証と会社実在認証(会社名・所在地)で組織の法的実在性を認証されるため、個人情報を入力するページが設けているWebサイトで必要とされる標準的なレベルの証明書です。

3.EV認証(通称 EV / Extended Validation)

認証レベル[高]★★★

認証方法:ドメイン認証 / 会社実在認証(会社名・所在地) / 電話認証(在籍確認・会社運用状況確認)

ブランドを保護し、ユーザーを守るための最高レベルの認証で、3種類のなかで最も厳格な審査を経て証明書が発行されます。

https化(常時SSL化) の導入の注意点

Webサイトを https化(常時SSL化) に変更し、URLが “http://” から “https://” に変わることで、さまざまな注意点があります。変更前の手続きや作業に手間と費用がかかるほかに、変更後の対応にも手間と費用がかかります。

まず “https://” に変わることで、URLが記載された名刺や封筒をはじめとする広告・印刷物の表示変更が必要になります。また、メールの署名やSNSなどの設定変更もリンク切れになってしまうので必要です。URLを登録している各所にも変更依頼・手続きが必要となります。

リストを作成して漏れが無いよう、変更スケジュールも調整していただき、事前に準備されることをおすすめします。

https化(常時SSL化) の導入のご相談・お問い合わせは、福島リコピーにお任せください。

サポートさせていただきます。ぜひ、お問い合わせください。

Webサイトの https化(常時SSL化) の重要性はわかったものの「面倒そうだし、対応はまだ先でいいのでは?」「本当に対応する必要あるの?」という考えもあるかもしれません。しかし、もうすでにWebサイトの https化(常時SSL化) は対応がマスト・当たり前・標準化である、という認識が一般的になりつつあります。このページでは、 https化(常時SSL化) をしない場合どうなるのか詳しく解説します。

https化(常時SSL化) をしないデメリット

最大のデメリットは「警告表示」がでてしまうことです。Chrome / Safari / Edge / Firefox など、主要の各ブラウザにてWebサイトを表示すると、アドレスバーに以下のような、安全ではないWebサイトと閲覧者がわかる警告表示がされます。

このような「安全ではありません」「保護されていない通信」などと表示された場合、ユーザーは不安になります。すぐに閲覧をやめてしまう可能性が高く、せっかくの機会を逃してしまうリスクがあります。ユーザーからの信用・信頼性を落としてしまう可能性のほか、https化(常時SSL化) をしないデメリットは以下の5つが挙げられます。

- セキュリティ面でリスクにさらされる

- 個人情報の漏えいリスクの上昇

- 検索順位が https化(常時SSL化) しているWebサイトより落ちる

- ページの表示速度が遅い

- アクセス解析で利用するリファラを受け取れない

https化(常時SSL化) をしないことで、Webサイトや会社のイメージが良くなることはなく「セキュリティ意識が低い」というイメージを持たれてしまう可能性は高く、見えない損失は大きいといえます。

https化(常時SSL化) の対応は避けられないもの

Googleは、これまで https化(常時SSL化) を推奨する、さまざまな発表をおこなっています。2019年10月には、混合コンテンツ(Mixed Contents)を段階的にブロックすることを発表しています。混合コンテンツとは、httpsページ内に通信が暗号化されずに「http://」となっている画像・動画・外部ファイルなどが読み込まれる状態のことです。ブラウザにもよりますが、Webサイトの一部が表示されなかったり、ページの構成が崩れてしまったり、正しく表示がされなくなる可能性も高くなります。

● Google Developers Japan|HTTPS の Mixed Contents と決別する

2019.11.18|https://developers-jp.googleblog.com/2019/11/https.html

● Google Developers Japan|Google Chrome で安全でないダウンロードからユーザーを保護する

2020.02.21|https://developers-jp.googleblog.com/2020/02/google-chrome.html

Chromeでは「HTTPS優先モード(HTTPS-First Mode)」、 Firefoxでは「HTTPS-Only モード」という機能も追加されました。現在、標準設定ではオンになっていませんが、設定をオンにした場合に httpサイトへアクセスしようとした際、ページが表示する前に警告画面が出るようになります。今後は、これらの機能が標準でオンになるかもしれないので、これからは https化(常時SSL化) されていない httpサイトへのアクセスは、徐々に減少していくといわれています。

個人や団体・店舗・企業、規模に関係なくWebサイトを運営・公開しているならば、今の時代はセキュリティ意識を高く持っていなければいけません。どんなに良い商品やサービス、コンテンツがあったとしても、安全に閲覧・個人情報の入力ができないWebサイトは、これから厳しい状況になっていきます。同業他社・競合他社のWebサイトは https化(常時SSL化) されていて、自社はされていないということですと、差が出てしまいます。https化(常時SSL化) が完了されていないということでしたら、できるだけ早急に対応が必須となります。

メールや資料作成などで文字入力をする際に、使用をおすすめしない文字があります。

それは、機種依存文字と半角カタカナの2つです。

「機種依存文字」は、環境依存文字という場合もありますが、どちらも同じ意味です。電子的に扱う文字データのうち、パソコンの機種や環境・OSによって正しく表示されなかったり、文字化けする文字です。パソコンの環境によっては、まったく表示できなくなることもあります。

一昔前に比べて、文字化けは少なくなったという話もありますが、ゼロになったわけではないので、やはり使用はおすすめしません。安易に機種依存文字を使ってしまうことで、表示されず読めない状況をまねいてしまい、相手に余計なやり取りで時間を使わせてしまうことは避けたいです。

円滑に業務を進めるために、機種依存文字は使わないようにするのが、思いやりのあるマナーだと思います。

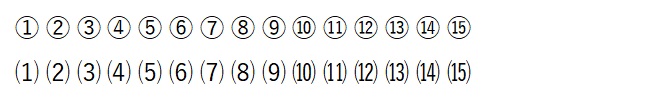

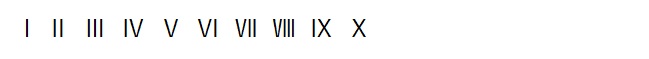

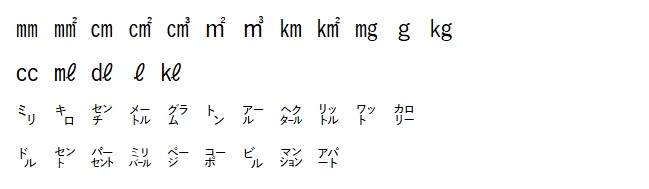

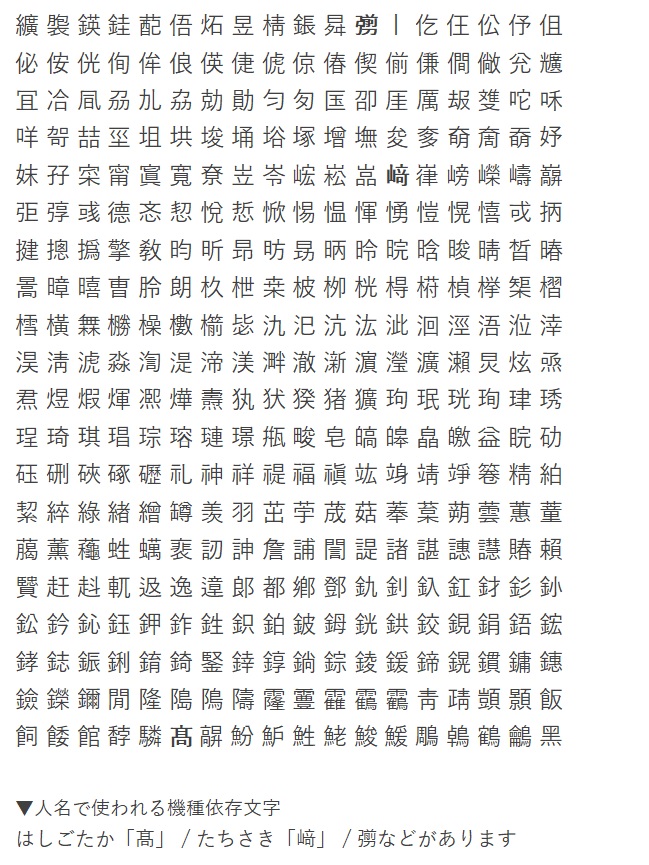

代表的な例としては、丸囲みの装飾数字 / 省略文字 / ローマ数字 / 単位や特殊な記号 / 縦書き記号などがあります。

機種依存文字の一例

【 装飾数字 】

【 ローマ数字 】

【 単位 】

【 省略文字 】

【 漢字 】

文字の見た目で、コンパクトにまとまっていて読みやすいと思う方もいらっしゃるかもしれませんが、文字化けした後のやり取りの手間を考えると、はじめから使わないようにすることが良いと思います。

また、お名前に機種依存文字の漢字が使われている場合、但し書きを追加する方法も丁寧だと思います。

例:「たかだ」の「たか」が「はしごだか」の場合

高田様

(お名前の漢字が機種依存文字のため「高」を使わせていただきました)

「半角カタカナ」も、機種依存文字と同様の理由で、文字化けする可能性があるため、ビジネスでは使用しないことをおすすめします。

ひらがな・漢字が全角文字で表記されている文章で、半角文字のカタカナが混在していることは、見づらさや読みにくさによる違和感を与えてしまい、意図しないマイナスイメージにつながる恐れもあります。

考えや想いを伝える大切なメールや資料では、相手への読みやすさや、相手の環境への配慮などが必要です。

それらを踏まえて、気持ちよくスムーズなやり取りをしていけるよう心掛けたいです。

Webサイトを https化(常時SSL化) にすることで、さまざまなメリットがあります。どんなメリットがあるのか、わかりやすくご紹介します。

メリット1 Webサイトのセキュリティ向上・強化

https化(常時SSL化) によって通信内容を暗号化されるため、Webサイトのセキュリティを強化することができます。

近年問題となっている、第三者の「なりすましの防止」や、通信の途中でデータを第三者に盗み見られる「データの盗聴」、Webサイトのデータを第三者によって書き換えられる「データの改ざん」を防げます。

メリット2 Webサイトの信頼性が高まる

インターネット上で個人情報をやりとりする際、通信を暗号化することで個人情報の入力も安心できます。個人情報保護の観点からも https化(常時SSL化) は重要です。安心してWebサイトを利用できるという点で、ユーザーからの信頼度も変わってきます。

https化(常時SSL化) されたWebサイトは、ユーザーからの安心感と信頼性を得ることができ、Webサイトから早期離脱するというリスクが回避されます。ユーザーも保護されている通信か、そうでないかを見分けられる人も多くなり https化(常時SSL化) の有無は、企業に対する信頼にも大きく影響します。

メリット3 検索順位への好影響(SEO対策にも有効)

Googleは2014年に、https化(常時SSL化) されたWebサイトを、検索順位決定時に優遇して評価することを公表し、すべてのWebサイトに対して https化(常時SSL化) への切り替えを推奨しています。

https化(常時SSL化) されていないWebサイトより優先されるという条件の1つですので、必ずしも https化(常時SSL化) することで、SEO対策に大きな効果があるとは限りませんが、https化(常時SSL化) されたWebサイトが一般的になっているため、https化(常時SSL化) されていないWebサイトは評価が下がる可能性があります。

https化(常時SSL化) されたWebサイトは「ユーザが安心して利用ができる、信頼のおけるコンテンツである」と評価され、検索順位にも良い影響がもたらされる可能性があります。

メリット4 Webサイトの表示速度があがる

Webページの表示を高速化することができる「次世代プロトコル HTTP/2」を利用するには、HTTPS接続が必要となっているため、https化(常時SSL化) することで、Webサイト全体のページの表示速度があがるというメリットがあります。

以前は https化(常時SSL化) による負荷で、Webサイトの表示速度が遅くなるといわれていました。しかし現在は、あらゆる通信機器の機能向上や環境の進化によって http と https の表示速度は、ほとんど実感できないほどの差でしかありません。

メリット5:アクセス解析に役立つ

https化(常時SSL化) は Google Analytics などの、アクセス解析にも影響します。

Webサイト訪問者の参照元がわかる「リファラー情報」は、https化(常時SSL化) されていないと、httpsのWebサイトから訪問してきた際にリファラー情報が受け渡されず、参照元を確認することができません。

https化(常時SSL化) をしている場合は、HTTP・HTTPS両方のWebサイトからリファラー情報を受け取ることが可能で、参照元サイトをしっかりと把握することができ、アクセス解析の精度を向上させることができます。

Webサイトの https化(常時SSL化) が、セキュリティやSEO対策として必須の対応となっています。このページでは、基本的な https化(常時SSL化) についてのポイントを詳しく解説します。

はじめに、常時SSL化の「SSL」とは?

SSLは、安全にインターネット上で通信をするための暗号化ベースのインターネットセキュリティプロトコルです。「Secure Sockets Layer ( セキュア・ソケッツ・レイヤー ) 」の頭文字をとって、SSLといいます。インターネット上でのWebブラウザとWebサーバー間の通信を暗号化し、盗み見られても解読が困難な状態にする仕組みのことです。

インターネット利用者が増加し、インターネット上でやりとりされるデータのプライバシーや認証およびデータの整合性を確保し、盗聴・改ざん・なりすましを防止する目的で、1995年にネットスケープコミュニケーションズ社によって開発・発表されました。

SSLは「SSL 1.0」からはじまり「SSL 2.0」「SSL 3.0」とバージョンアップされていきましたが、2014年に重大な脆弱性が見つかり、2015年6月にインターネットに関する技術の標準化を行っている組織「IETF ( インターネット・エンジニアリング・タスクフォース ) 」によって、SSL 3.0 は使用禁止となりました。その後、次世代規格の TLS を使うことになりました。

安全性をさらに高める改良がおこなわれた、次世代規格の TLS は「Transport Layer Security ( トランスポート・レイヤー・セキュリティ ) 」の頭文字をとって TLS といいます。

TLS は SSL と異なるものですが、SSLの名称がインターネットユーザの間で広く普及しているため、TLSを指していても、SSL または SSL/TLS と表記することが多いです。名称・表記が統一されていない状況ではありますが、本ページでは「SSL」と表記させていただきます。

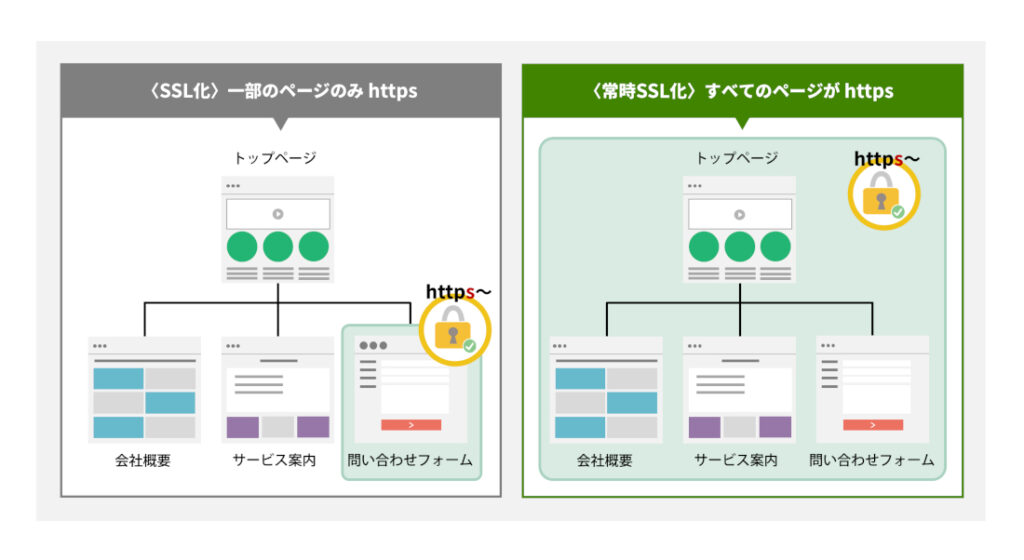

SSL化と常時SSL化とは?

SSL化とは、暗号化された安全な通信方式SSLをWebサイトに導入することをいいます。常時SSL化とは、WebサイトのすべてのページをSSL化することをいいます。

昔は、Webサイト上でパスワードや個人情報等を入力するログインページやクレジットカード決済ページ、お問い合わせフォームなど、個人情報の通信がおこなわれるページの一部のみをSSL化し、通信を保護することが一般的でした。

しかし近年、インターネットにおけるセキュリティ意識の高まり、Webサイト全体の通信の安全性が求められるようになったことや、Google Chromeなどの主要なブラウザでの対応を受け、Webサイト全体をSSL化する常時SSL化が求められ、Webサイトでの必須な対応と認識されているといって過言ではありません。

常時SSL化は https化・HTTPS化 と表記されることもあります。これは SSL化した場合、アドレス〈http〉のあとに〈s〉が付いて〈https〉になるためです。この〈s〉は「secure ( 安全 )」の頭文字からとっているそうです。

つまり、「https://~ で表示されているWebサイトは、httpよりも安全!」ということを表しています。

十分な対応準備期間を確保していただき、速やかに https化(常時SSL化) の導入をおすすめします。

おすすめ単語登録について、今回も一例をご紹介します。

前回はメールで使う言葉をご紹介させていただきましたが、今回は業界用語・仕事で使う言葉などをご紹介します。

仕事で使う用語を単語登録しておくと、入力・変換がとてもラクになります。

弊社の場合を例にすると、以下のようになります。キーボードのかな入力のままおこなえるように、アルファベット一語を大文字で登録すると入力スピードも上がり便利だと思います。

| w: Webサイト w: Webフォント w: WordPress t: トップページ k: コンテンツ m: メールフォーム あ: アナリティクス p: プライバシーポリシー g: グローバルナビゲーション r: レスポンシブWebデザイン p: パンくずリスト あい: iPhone あn: Android g: Google y: Yahoo! l: LINE t: Twitter y: YouTube い: Instagram p: PDF え: Excel w: Word p: PowerPoint f: Firefox f: ファイアフォックス s: Safari s: サファリ m: Microsoft Edge m: マイクロソフトエッジ g: Google Chrome g: グーグルクローム い: Internet Explorer い: インターネットエクスプローラー |

アルファベットの大文字・小文字が混ざっていたり、カタカナとも混ざっていたりする単語は、入力に手間がかかるので単語登録をしています。入力ミスもなくなりとても便利です。場合よってはカタカナ表記で使用することもあるため、カタカナ表記も単語登録しているものもあります。

また、うっかり人名も変換を間違ってしまうとお互いに気まずい気持ちになるリスクがあります。間違えやすい漢字をつかうお名前は、会社名や役職とセットで変換されるように単語登録をすることをおすすめします。

| さいとう: 斉藤 / 斎藤 / 齊藤 / 齋藤 わたなべ: 渡辺 / 渡邊 / 渡邉 / 渡部 はまだ: 浜田 / 濱田 しまだ: 島田 / 嶋田 / 嶌田 たさき: 田崎 / 田﨑 / 田埼 / 田碕 / 田嵜 そのだ: 園田 / 薗田 さかた: 坂田 / 阪田 とみた: 富田 / 冨田 きくち: 菊池 / 菊地 |

登録作業に手間はかかりますが、一度登録していただければ、その快適さがわかると思います。ぜひ単語登録の活用をおすすめします。

インボイス制度に対応するためにかかるコストは、インボイスに対応しているレジやシステムの導入コストが挙げられます。

インボイス制度に対応するためには費用がかかりますが、生産性の向上を目的とした設備投資やIT導入・販路開拓といったことを目的として、数々の補助金が用意されています。

そうした対応にかかるコストについては、補助金を活用することで負担を軽減することが可能です。

制度の導入によって増えてしまう事務負担や税負担を軽減すべく、自社の業種や現在の状況を踏まえたうえで、受給できる補助金について確認しておきましょう。

- IT導入補助金2022

- 小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金)

- ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 (ものづくり補助金)

- 事業承継・引継ぎ補助金

1. IT導入補助金2022

IT導入補助金は、中小企業・小規模事業者の業務の効率化や生産性の向上を目的として、販売管理・会計ソフトや勤怠管理システムなど、ITツール導入に関する経費の一部が補助される制度です。

IT導入補助金は、通常枠 (A・B類型) / デジタル化基盤導入枠 (デジタル化基盤導入類型) / デジタル化基盤導入枠 (複数社連携IT導入類型) / セキュリティ対策推進枠と、さまざまな申請枠があります。

インボイス制度を見据えた企業間取引のデジタル化を優先的に支援するため、2022年に「デジタル化基盤導入類型枠」が設けられました。会計ソフト・受発注ソフト・決済ソフト・ECソフトの導入費用に加え、PC・タブレット、レジ・券売機などの導入費用を支援します。

対象となるのは資本金と従業員数が一定以下の中小企業・小規模事業者で、資本金と従業員数の上限は業種・組織形態によって異なります。

詳しくは、IT導入補助金Webサイトにてご確認ください。

[参考]IT導入補助金:https://www.it-hojo.jp/first-one/digital-type.html

〈IT導入補助金2022・デジタル化基盤導入類型枠〉

●ITツール 補助額 5~350万円

ー 内、5万円〜50万円以下部分

会計・受発注・決済・ECのうち1機能以上の場合 補助率 3/4以内

ー 内、50万円超〜350万円部分

会計・受発注・決済・ECのうち2機能以上の場合 補助率 2/3以内

●PC・タブレット等 補助額 ~10万円

●レジ・券売機 補助額 ~20万円

ー 会計・受発注・決済・ECのITツールの使用に資するもの 補助率 1/2以内

〈デジタル化基盤導入類型枠の補助対象経費〉

- ソフトウェア購入費

- クラウド利用費 (クラウド利用料 最大2年分)

- ハードウェア購入費

- 導入関連費

2. 小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金)

小規模事業者持続化補助金は、持続的な経営に向けた経営計画を行い、販路開拓や生産性向上の取組みを行う小規模事業者を支援する補助金です。

持続化補助金とも呼びます。

令和4年度の小規模事業者持続化補助金では、インボイス発⾏事業者への転換を行う事業者を支援する「インボイス枠」が新設されました。

インボイス枠は、免税事業者がインボイス事業者に転換するのに必要な対応費用を支援する特別枠で、事業環境の変化を支援するものです。

適格請求書発行事業者になるために、免税事業者が適格請求書発行事業者になった際に、消費税の納税も含め金銭的負担が発生します。

これらの負担を経費補助という形で支援する制度が小規模事業者持続化補助金のインボイス枠になります。

通常枠が補助上限額50万円のところ、インボイス枠は2倍の100万円まで引き上げられます。

インボイス枠の対象者は、2021年9月30日から2023年9月30日に属する課税期間内に、一度でも免税事業者であった、あるいは免税事業者から課税事業者への転換が見込まれて、インボイス発行事業者の登録が確認できた事業者になります。

〈小規模事業者持続化補助金 (持続化補助金)・インボイス枠〉

補助上限額 100万円

補助率 2/3

[参考]小規模事業者持続化補助金(一般型):https://r3.jizokukahojokin.info/

3. ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 (ものづくり補助金)

ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 (ものづくり補助金)は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。

デジタル枠は、DX (デジタルトランスフォーメーション) に資する、革新的な製品・サービスの開発や、デジタル技術を活用した生産プロセス・サービ

ス提供方法の改善等を行う事業者を支援するために設けられました。インボイス制度に対応するために新システムを導入した場合、デジタル枠が適用できる場合があります。

〈ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金 (ものづくり補助金)・デジタル枠〉

補助上限額 ※従業員規模で異なる 750万円 / 1,000万円 / 1,250万円

補助率 2/3

[参考]ものづくり補助金総合サイト:https://portal.monodukuri-hojo.jp/

4. 事業承継・引継ぎ補助金

事業承継・引継ぎ補助金は、事業承継を契機として新しい取り組み等を行う中小企業者等及び、事業再編、事業統合に伴う経営資源の引継ぎを行う中小企業者等を支援する制度です。事業引継ぎの際に専門家を使う費用(セカンドオピニオンなど)や、事業承継および引継ぎに必要な廃業費用を補助します。インボイス制度に直接かかわる補助金ではありませんが、インボイス制度の施行が原因で休業や廃業をやむなくされた場合には利用できる可能性があります。仲介やFA手数料に関してはM&A支援機関登録制度に登録されている場合に限定されりため注意が必要です。

〈事業承継・引継ぎ補助金〉

支援金額 150万円~600万円

補助率 1/2~2/3

[参考]事業承継・引継ぎ補助金 Webサイト:https://jsh.go.jp/

インボイス制度が施行されると、対象になる中小企業や個人事業主には大きな影響があります。

インボイス制度に対応したレジの導入や、プロセスの煩雑化に対応できる業務システムの導入や、必要に応じて請求書の作成システム、受発注システム等の改修なども必要になることも考えられます。

発生するコストは補助金を受給することが可能なケースもあります。

対象となる条件を確認したうえで、インボイス制度の導入にかかるコストをできるだけ少なくするために、補助金制度を上手に活用することをおすすめします。

インボイス制度導入にあたって適格請求書発行事業者の登録が完了しましたら、次の事前準備に取り掛かります。

社内外でさまざまな確認や調整・準備が必要となります。売り手の立場と、買い手の立場として、それぞれの事前準備についてご案内いたします。

売り手・買い手の立場としての事前準備

■ 売り手の立場としての事前準備

- 取引先にどのような書類を渡しているのかを確認します。

自社が発行している請求書以外に領収書・納品書・レシートなど、どの書類をインボイスにするか決めます。 - 該当する書類がインボイスとして必要な記載事項と、消費税額の計算方法を満たしているか確認します。

インボイス制度に対応するよう、書式 (フォーマット) の変更もしくは電子インボイスの提供など、インボイスの交付方法を検討します。 - ご利用のレジや経理・受注システム、販売管理システムなど、インボイス制度に対応できているかどうかを確認する必要があります。

未対応の場合は、改修またはシステムの入れ替えを検討し、コストやスケジュールなど確認します。 - 発行したインボイスは7年間保存する義務があります。

インボイスの保管方法として、控えをファイルに綴じて保管するか、電子データとして保管しておくか検討する必要があります。 - 継続的に取引を行う取引先に対して、登録番号や交付・受領方法の連絡を行います。

- インボイス制度に係る社員研修の実施します。

- 業務の影響について確認し、業務フローの見直しを行います。

■ 買い手の立場としての事前準備

- インボイス制度に対応できるよう、必要に応じて経理・発注システムなどのシステム改修、またはシステムの入れ替えを検討し、コストやスケジュールなど確認します。

- 受領したインボイスは7年間保存する義務があります。

インボイスの保管方法として、控えをファイルに綴じて保管するか、電子データとして保管しておくか検討する必要があります。 - 継続的に取引を行う取引先に対して、自社の適格請求書発行事業者番号の通知と依頼を兼ねた文書を作成し、取引先の登録状況を確認します。

- インボイス制度に係る社員研修の実施します。

- 業務の影響について確認し、業務フローの見直しを行います。

取引先が免税事業者の場合

適格請求書発行事業者になるために「課税事業者」に転換できるかを確認する必要があります。

課税事業者へ転換する場合は、制度開始までに対応いただいてインボイスを発行してもらう流れになります。

しかし、取引先が免税事業者のままでいることを選択する場合、仕入れの際にインボイスを受領することができません。

インボイス制度が導入されたあと、下記の期間では適格請求書発行事業者以外からの仕入も、一定割合の仕入税額控除が可能ですが、経過措置期間を含め段階的に仕入税額控除ができなくなります。

- 控除割合 100% 2023年9月30日まで

- 控除割合 80% 2023年10月1日~2026年9月30日

- 控除割合 50% 2026年10月1日~2029年9月30日

- 控除割合 0% 2029年10月1日から

取引先の中に免税事業者が含まれている場合、買い手側は今後の対応を考える必要があります。

インボイス制度が導入されたあと、免税事業者との取引は仕入税額控除の対象にならないため、買い手側は今までより多くの消費税額を支払わなければなりません。

その分を踏まえた適切な取引価格の設定交渉など、方針を検討することが必要となります。

免税事業者との交渉を行う際は、独占禁止法や下請法などに違反しないよう十分注意しましょう。

制度導入後の影響を加味して、適切な取引価格を設定しましょう。

パソコンでよく使う言葉を単語登録しておくと、とても便利です。今回はメール編として一例をご紹介いたします。社内メールや取引先とのメールで、多く使うフレーズを単語登録していただくと、少ないタイピング・変換で登録した文字が表示されるため時間の短縮になります。

意外と、会社・団体名 / 部署 / 個人名 を間違えて送信してしまっていることもあります。送信者が気づかず、受信者が気づき言えずにいるケースも少なくありません。アルファベットかカタカナか、アルファベットならば大文字か小文字か、略称になっていないか、個人名の漢字は合っているか、など単語登録しておくことでミスを防ぐこともできます。

「お世話になっております。」だけでも数パターンの表現方法があるので、変換キーで切り替えて使い分けできるのも便利です。今回は頭文字をひらがなで2文字を「よみ」に登録する内容をご案内しておりますが、ご自身で覚えやすく使いやすい「よみ」で設定してください。

| おせ: お世話になっております。 いつ: いつもお世話になっております。 いつ: いつも大変お世話になっております。 おつ: お疲れ様です。 おは: おはようございます。 かぶ: 株式会社 かぶ: 株式会社●●●●●●の▲▲です。 あり: ありがとうございます。 あり: ありがとうございました。 ごへ: ご返信いただきありがとうございます。 ごれ: ご連絡ありがとうございます。 しょ: 承知いたしました。 うけ: 承りました。 ごか: ご確認をお願いします。 ごか: ご確認をお願いいたします。 ごか: ご確認いただきますよう、お願いいたします。 ごか: ご確認のほど、よろしくお願いいたします。 ごか: ご確認くださいますようお願い申し上げます。 ごか: ご確認いただきありがとうございます。 ごか: ご確認くださいまして、ありがとうございます。 ごふ: ご不明な点がございましたらご連絡ください。 ごふ: ご不明な点やご質問がございましたら、お気軽にご連絡ください。 ごふ: ご不明な点などございましたら、お手数ですがご連絡いただければ幸いです。 おて: お手数おかけします おい: お忙しいところお手数おかけ致しますが、よろしくお願いいたします。 ごた: ご多忙のところ恐縮ですが、 ごた: ご多忙の折、お手数をおかけして恐縮ですが、 よろ: よろしくお願いします。 よろ: よろしくお願いいたします。 よろ: よろしくお願い申し上げます。 |

登録作業に手間はかかりますが、一度登録していただければ、その快適さがわかると思います。ぜひ単語登録の活用をおすすめします。

インボイス制度は消費税の課税事業者か免税事業者か、売り手と買い手のそれぞれの立場で準備する事項が異なります。

どのような影響があるのか、どんな準備が必要か、を解説いたします。

仕入税額控除を受けるためにインボイス (適格請求書) が2023年 (令和5年) 10月1日より必要となります。

売り手側は取引相手 (買い手) から求められたときに、従来の請求書ではなくインボイス (適格請求書) を発行し、買い手側は原則として取引相手(売り手)からのインボイス (適格請求書) の保存が必要となりますが、このインボイス (適格請求書) を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみになります。

適格請求書発行事業者になるには、所轄の税務署へ申請して登録を受けなければなりません。

この登録は、課税事業者しか行うことができません。

課税事業者とは、基準期間における課税売上高 (消費税が課税される売上高) が1,000万円を超える法人や個人事業主のことをいいます。

消費税を納付する義務があります。

消費税の納付を免除されている、基準期間における課税売上高 (消費税が課税される売上高) が1,000万円以下の法人や個人事業主である免税事業者は、適格請求書発行事業者になることができないため、インボイス (適格請求書) を発行することができません。

免税事業者が課税事業者へモノ・サービスを納めている場合には注意が必要となります。

課税事業者の留意点として売り手と買い手それぞれの対策が必要ですが、インボイス制度に対応するため、はじめに適格請求書発行事業者の登録申請書を提出し、登録をおこないましょう。

インボイス (適格請求書) の発行には、適格請求書発行事業者についての記載が必須になります。

適格請求書発行事業者になるために「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し登録しなければいけません。

登録申請の受付期間

登録申請の受付期間は2021年10月1日~2023年3月31日です。

登録には時間がかかります。インボイス制度の開始は10月ですが、登録の申請は3月までに完了しなければいけません。

2023年3月31日以降にも申請・登録は可能ですが、インボイス制度の開始日である2023年10月1日に適格請求書発行事業者になることはできないため注意が必要です。

2023年3月31日の受付終了まで期日が迫っています。

期限直前は混雑が予想されるので余裕をもって、できるだけ早く申請は完了させましょう。

登録申請の方法

登録申請は、申込書とe-Taxの2つの方法から選ぶことができます。登録申請に手数料等はかかりません。

【 e-Taxでの登録申請 】

申請に当たっては、申請から登録通知の受領まで手続きがスムーズに行えるe-Taxの利用を国税庁は推奨しています。

e-TAXをご利用いただくと質問に回答していくことで申請が可能で、電子データで登録通知の受領が可能です。

あらかじめ登録しておいたメールアドレスに「登録通知データ」が格納された旨のメールが届きます。

メールに記載されているリンクにアクセスし、e-Taxソフトのトップ画面からマイナンバーカードを使ってログインし、内容を確認することができます。

登録通知書の内容は、紙で発行される場合と同じです。

[参考]【e-Tax】国税電子申告・納税システム(イータックス)

https://www.e-tax.nta.go.jp/

[参考]国税庁:e-Taxによる登録申請手続

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_shinei.htm

【 申込書での登録申請 】

国税庁のホームページから登録申請書をダウンロードして、必要事項を記載します。

郵送により提出される場合は、管轄地域の「インボイス登録センター」へ送付ください。

インボイス登録センターの管轄地域は以下のリンク先からご確認いただけます。 後日所轄の税務署より、登録番号と登録手続き完了の通知が郵送され、登録番号を確認できます。

法人の場合は「T+法人番号」、個人事業主や人格がない社団の場合は「T+13 桁の数字」が登録番号となります。

[参考]国税庁:[手続名]適格請求書発行事業者の登録申請手続(国内事業者用)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/invoice_01.htm

[参考]国税庁:郵送による提出先のご案内

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/invoice_yuso.htm

国税庁インボイス制度 適格請求書発行事業者 公表サイトへ公表されます

適格請求書発行事業者の登録申請書の提出後は税務署での審査を経て登録番号が決まり、登録簿に搭載されるとともに「国税庁インボイス制度 適格請求書発行事業者 公表サイト」に公表されます。

公表内容は法人と個人事業者で異なります。

●法人

登録番号 / 登録年月日 / 法人名 / 本店又は主たる事務所の所在地

●個人事業者

登録番号 / 登録年月日 / 氏名

[参考]国税庁:インボイス制度適格請求書発行事業者公表サイト

https://www.invoice-kohyo.nta.go.jp/

2023年10月1日以後に取引先から受領した請求書等に、記載されている番号が「登録番号」であるか、記載された「登録番号」が取引時点において有効なものか (適格請求書発行事業者が登録の取消等を受けていないか) を確認するためのサイトです。

2023年10月1日インボイス制度開始時に間に合うようにするためには、まずはじめに、2023年3月31日までに登録申請を完了させておくことが必要です。なるべく早く手続きを済ませましょう。