サイバー攻撃から企業を守るフレームワーク

「NIST」とは、National Institute of Standards and Technologyの略称で、メリーランド州にある「アメリカ国立標準技術研究所」という政府機関のことです。

同研究所が作成したサイバーセキュリティ対策に関する枠組み「NISTサイバーセキュリティフレームワーク」は、正式には「重要インフラのサイバーセキュリティを向上させるためのフレームワーク」と呼ばれ、当初は重要インフラの運用者を対象にしていました。

サイバーセキュリティの実施方法は業種や企業規模によって異なりますが、同フレームワークは2014年の発行以来改定を重ね、サイバーセキュリティ対策の体系的なガイドラインとして幅広く活用されるようになりました。わが国でもサイバーセキュリティ対策の効果を検討するツールとして、多くの企業や組織で活用されています。

サイバーセキュリティ対策のレベル強化や改善のために

このNISTサイバーセキュリティフレームワークは、サイバー攻撃を予防するだけでなく、サイバー攻撃を受けることを前提に、その後いかに復旧するかなど、事後対応まで網羅されている点が評価されています。

同フレームワークは大きく以下の3つの要素で構成され、企業や組織はこれらの要素に基づき、サイバーセキュリティ対策の現状把握ならびに対策の優先順位付けを行います。

【コア(Core)】

組織の種類や規模を問わず、共通のサイバーセキュリティ対策、期待される効果、参考情報を示した一覧です。具体的には以下の5つの機能で構成され、それぞれの機能は並行かつ継続して実行されます。先に触れたサイバー攻撃からの予防が「1 識別」→「2 防御」で、攻撃を受けてから事後対応までが「3 検知」→「4 対応」→「5 復旧」に該当します。

1 識別(Identify)

「資産管理」「ビジネス環境」「ガバナンス」「リスクアセスメント」「リスクマネジメント戦略」「サプライチェーンリスクマネジメント」の6つのカテゴリーで構成されています。サイバー攻撃の種類や対処法について知識を深めるほか、企業として事業を継続していくための取り組みなどについてまとめられています。

2 防御(Protect)

「アイデンティティ管理とアクセス制御」「意識向上およびトレーニング」「データセキュリティ」「情報を保護するためのプロセスおよび手順」「保守」「保護技術」の6つのカテゴリーで構成されています。ファイアウォールの設置やセキュリティ対策ソフトのインストールなど、サイバー攻撃を防ぐための具体的な方法についてまとめられています。

3 検知(Detect)

「異常とイベント」「セキュリティの継続的なモニタリング」「検知プロセス」の3つのカテゴリーで構成されています。不正侵入の防止および検知のシステムを利用してサイバー攻撃をいち早く検知し、被害の拡大を防ぐことの重要性についてまとめられています。

4 対応(Respond)

「対応計画の作成」「コミュニケーション」「分析」「低減」「改善」の5つのカテゴリーで構成されています。サイバー攻撃を受けることを前提に、検知後の早期かつ適切な対応策についてまとめられています。

5 復旧(Recover)

「復旧計画の作成」「改善」「コミュニケーション」の3つのカテゴリーで構成されています。サイバー攻撃を受けた後、システムの被害状況を確認して復旧作業を行い、次の防御対策を整える手順や方法についてまとめられています。

【ティア(Tier)】

企業や団体などそれぞれの組織で、サイバーセキュリティに関するリスク認識や管理体制を数値化し、評価する際の基準です。

ティアには以下の4つの定義があります。

| ティア1 | 部分的である(Partial) |

| ティア2 | リスク情報を活用している(Risk Informed) |

| ティア3 | 繰り返し適用可能である(Repeatable) |

| ティア4 | 適応している(Adaptive) |

【プロファイル(Profile)】

組織のサイバーセキュリティ対策の「現在の姿(as is)」と「目指すべき姿(to be)」をまとめたもので、組織の種類や規模などによって内容や要素は異なります。以下のような情報が記載されています。

- 組織のビジネス上の要求事項

- リスク許容度

- 割り当て可能なリソースに基づく機能

- カテゴリー

- サブカテゴリー

前々回のブログでも触れたように、情報セキュリティ対策はビジネス社会における企業の社会的責任です。その意味でも、国際基準ともいえるNISTサイバーセキュリティフレームワークの活用は、サイバーセキュリティのリスクから自社を守る有効な手段であることは間違いありません。

次回のブログでは、「ドキュメント(紙・電子データ)」「ファシリティ(物理)」「IT(ネットワーク・システム)」「マネジメント(人・組織)」の4つの視点で運用するセキュリティソリューションについて紹介します。

「〇〇〇ください」という言葉は平仮名で書かれている場合と、漢字で「下さい」と書かれているものも見かけます。平仮名の「ください」と漢字の「下さい」は、どのような違いがあるかご存じでしょうか。漢字にした方が丁寧に見えるというイメージ的なものではなく、平仮名・漢字でそれぞれ意味が異なり、使い分けが必要です。

それぞれの違い・使い分けについて、お話させていただきます。

■ください[ 補助動詞 ]

相手に何らかの動作や行為をお願いしたり、促したりするときに用いられる言葉です。

英語では「please」の意。

「ください」は、何かをしてほしいという行動などのお願いごとや、敬意を表す尊敬語・丁寧語として使用します。

例:ご連絡ください / ご返信ください / ご検討ください / お申し付けください / ご覧ください / ご安心ください / お越しください など

■下さい[ 動詞 ]

相手から何かを「くれ」という請求の意を、敬意を示して表現するときに用いられる言葉です。

英語では「give」の意。

「下さい」は、物をもらいたい時に対して使用します。

例:時間を下さい / コーヒーを下さい / カタログ・パンフレットを下さい など

しかし「下る」は、高い地位の人から下げ渡される意味もあるため、漢字で書く「下さい」は、上から目線の言葉で失礼な言い回しであると感じる人もいらっしゃるかもしれません。目上の方に使うことは避け「〜をいただけますか」というような謙譲語を使用した方が良いと思います。「下さい」を使用する場合は、意味と使い分けを理解したうえで、さらに相手と状況に注意することをおすすめします。

このように「ください」と「下さい」では明確な意味の違いがあり、使い分けが必要です。

使い分けを知らない人から「漢字にした方がいい」と、間違った指摘や注意をされたという話も聞くことがありますが、正しい使い分けができるようにし、相手に失礼のない正しい表記を心がけましょう。

企業や個人を取り巻く、情報セキュリティの脅威

情報セキュリティに関する脅威は、企業や組織だけでなく個人にも及んでいます。それらの脅威を具体的に示した興味深いデータが、経済産業省が所管する「独立行政法人 情報処理推進機構(IPA)」のWebサイトで公開されています。

「情報セキュリティ10大脅威 2020」と題されたコンテンツは、前年の2019年に発生した社会的に影響が大きかったと考えられる情報セキュリティにおける事案から脅威候補を選出したもので、選出にはIPAのほか情報セキュリティ分野の研究者、企業の実務担当者などが関わっています。

【組織の10大脅威】

1位 標的型攻撃による機密情報の窃取

2位 内部不正による情報漏えい

3位 ビジネスメール詐欺による金銭被害

4位 サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃

5位 ランサムウェアによる被害

6位 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止

7位 不注意による情報漏えい(規則は遵守)

8位 インターネット上のサービスからの個人情報の窃取

9位 IoT機器の不正利用

10位 サービス妨害攻撃によるサービスの停止

【個人の10大脅威】

1位 スマホ決済の不正利用

2位 フィッシングによる個人情報の詐取

3位 クレジットカード情報の不正利用

4位 インターネットバンキングの不正利用

5位 メールやSMS等を使った脅迫・詐欺の手口による金銭要求

6位 不正アプリによるスマートフォン利用者への被害

7位 ネット上の誹謗・中傷・デマ

8位 インターネット上のサービスへの不正ログイン

9位 偽警告によるインターネット詐欺

10位 インターネット上のサービスからの個人情報の窃取

(独立行政法人情報処理推進機構「情報セキュリティ10大脅威 2020」を基に作成)

多様化・複雑化する情報セキュリティの脅威

ランキングを見ると、組織に対しては、情報セキュリティへのアクセスや攻撃等の脅威が広範囲にわたり、多様化・複雑化していることがわかります。一方、個人に対しては、日々の暮らしに身近な決済サービスや金融サービスなどに脅威が迫っていることがわかります。ちみなに、1位のスマホ決済の不正利用は、キャッシュレスサービスの利用拡大を背景に、初めてランクインした脅威として注視されています。

ここでは以下に、組織の脅威についてその概要を紹介します(「情報セキュリティ10大脅威 2020」より)。

1位 標的型攻撃による機密情報の窃取

企業や民間団体そして官公庁等、特定の組織に対して、機密情報等を窃取することを目的とした標的型攻撃が発生している。2020年初頭には、複数の防衛関連企業が不正アクセスを受けていたという報道があった。

2位 内部不正による情報漏えい

組織の従業員や元従業員等、組織関係者による機密情報の持ち出しや悪用等の、不正行為が発生している。また、組織の情報管理のルールを守らずに情報を持ち出し、さらにはそれを紛失し、情報漏えいにつながることもある。内部不正は、組織の社会的信用の失墜、損害賠償による経済的損失等により、組織に多大な損害を与える。

3位 ビジネスメール詐欺による金銭被害

ビジネスメール詐欺(Business E-mail Compromise:BEC)は、海外の取引先や自社の役員等になりすまし、巧妙に細工された偽の電子メールを企業の出納担当者に送り、攻撃者が用意した口座へ送金させる詐欺の手口である。海外だけではなく日本国内でも高額な被害が確認されている。

4位 サプライチェーンの弱点を悪用した攻撃

原材料や部品の調達、製造、在庫管理、物流、販売までの一連の商流、およびこの商流に関わる複数の組織群をサプライチェーンと呼ぶ。また、組織が特定の業務を外部組織に委託している場合、この外部組織もサプライチェーンの一環となる。業務委託先組織がセキュリティ対策を適切に実施していないと、業務委託元組織への攻撃の足がかりとして狙われる。昨今、業務委託先組織が攻撃され、預けていた個人情報が漏えいする等の被害が発生している。

5位 ランサムウェアによる被害

ファイルの暗号化や画面ロック等を行うランサムウェアに感染し、PC(サーバー含む)やスマートフォンに保存されているファイルを利用できない状態にされ、復旧と引き換えに金銭を要求される被害が発生している。不特定多数に対して行う攻撃だけではなく、特定の国や組織を狙う標的型攻撃に近い攻撃も行われる。

6位 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止

組織がインターネット上のサービスや業務システム等で使用しているネットワークやクラウドサービス、データセンター設備等のIT基盤に予期せぬ障害が発生し、長時間にわたり利用者や従業員に対するサービスを提供できなくなるケースがある。IT基盤の停止は利用している組織の事業の妨げとなり、ビジネスに大きな影響を与えるおそれがある。

7位 不注意による情報漏えい(規則は遵守)

組織や企業において、情報管理体制の不備や情報リテラシー不足等が原因となり、従業員が個人情報や機密情報を漏えいしてしまう事例が2019年も多く見られた。漏えいした情報が悪用される二次被害が発生するおそれもあるため、十分な対策が求められる。

8位 インターネット上のサービスからの個人情報の窃取

ショッピングサイト(ECサイト)等のインターネット上のサービスへ脆弱性等を悪用した不正アクセスや不正ログインが行われ、サービスに登録している個人情報等の重要な情報を窃取される被害が発生している。窃取された情報を悪用されるとクレジットカードの不正利用等の二次被害につながる。

9位 IoT機器の不正利用

ウイルスに感染させたIoT機器を踏み台として、サービスやネットワーク、サーバーに悪影響を与える大規模なDDoS(分散型サービス妨害)攻撃の被害が確認されている。今後も普及拡大することが予想されるIoT機器は、セキュリティ対策が必要な対象として認識しなければならない。

10位 サービス妨害攻撃によるサービスの停止

攻撃者に乗っ取られた複数の機器から形成されるネットワーク(ボットネット)が踏み台となり、企業や組織が提供しているインターネット上のサービスに対して大量のアクセスを一斉に仕掛け高負荷状態にさせる、もしくは回線帯域の占有によるサービスを利用不能とさせる等のDDoS(分散型サービス妨害)攻撃が行われている。標的とされた組織は、ウェブサイト等のレスポンスの遅延や、機能停止状態となり、サービスの提供に支障が出るおそれがある。

以上のランキングを見ると、特に「6位 予期せぬIT基盤の障害に伴う業務停止」は、金融機関や通信事業者などで何らかのシステム障害が起こり、長時間のサービス停止が発生したことは記憶に新しい出来事です。大規模システム障害が事業に与える影響は大きく、多くの企業や組織でBCP(事業継続計画)を見直すきっかけにもなりました。

次回のブログでは、サイバーネットワークに攻撃を受けたときの対応のプロセスなどについて紹介します。

対策の不備が招く、最悪のシナリオ

近年、企業や組織において情報システムやネットワークの活用は欠かせないものになりました。一般的にセキュリティ対策というと「事故」「防犯」「災害」などのリスクから守る物理的な取り組みをイメージしますが、ここでは「サイバーネットワーク」に焦点を絞り、全4回シリーズで企業が取り組むべきセキュリティ対策について考えます。

最近では毎日のように、スパムメールやなりすましメール、スマホ決済の不正利用やWebサイトの改ざんなどのニュースがメディアで報じられ、被害者数・損害額ともに増えていることはご存知のとおりです。これらの被害は自社だけにとどまらず、取引先であるクライアントや顧客・ユーザーなど広範囲に及びます。個人情報や顧客情報、企業機密などのデータ漏えいによって、企業が長年培ってきた「信頼」や「ブランドイメージ」にも影響を及ぼしかねません。

時に、多額の損害賠償が発生するなど経営基盤を揺るがす事態につながる恐れもあることから、大企業だけでなく中小零細企業においても情報セキュリティ対策は必須です。もはや他人事ではありません。

情報セキュリティ対策は、企業の社会的責任

先に触れたように現代のビジネス社会においては、企業や組織で個人情報や企業情報などの機密情報を取り扱うケースが増えています。こうした流れは規模の大小に関わらずどんな組織・グループでも起きているのが現実です。

世の中がグローバル化するにしたがい機密情報はますます増大し、これらをしっかり守ることがビジネス社会における企業の社会的責任といえます。そこで、自社の情報セキュリティに関して、そのリスクを組織的に管理するリスクマネジメントの構築が急務であり、経営課題の一つとして捉える必要があります。

会社ぐるみで取り組む、情報セキュリティ対策

企業や組織などで保有している情報全般のことを「情報資産」と呼びますが、これには個人情報や企業情報などデータ情報のほか、データを取り扱うパソコンやサーバー、USBメモリやCD・DVDなどの記録メディア、紙の書類・資料等も含まれます。

つまり、経営幹部の手が届くところだけに情報資産が存在しているわけではなく、自社の情報資産は日々の企業活動の中に溢れ、多くの従業員間で共有されているのです。

過去には、たった一人の従業員の不注意やミスによって、企業の機密情報が外部に漏洩したり、コンピューターシステムのウイルス感染やWebサイトへの不正侵入が起こった事例が散見できます。

こうしたことから、社員一人ひとりの情報セキュリティ対策への理解を促し、組織全体で啓発活動に取り組む必要があります。

情報セキュリティ上のリスクから自社を守るために

そのためには、企業や組織の実情にあわせたルールづくりが欠かせません。事業内容、組織形態、情報システムやネットワークの構成、情報資産などを加味したうえで、自社独自の情報セキュリティ対策の方針や規則を定めます。

これらを一般的に「情報セキュリティポリシー」と呼び、具体的には基本方針、運営規定、対策基準、実施手順などが記載されています。企業や組織を脅かす万が一の事態が発生したとき、情報セキュリティポリシーに沿った行動を確実に実行し、リスクから自社を守るための約束事です。

この情報セキュリティポリシーは組織幹部や従業員間で共有・遵守することに意味があります。一人ひとりの自覚と行動こそが、企業や組織運営における最も重要な情報セキュリティ対策といえるでしょう。

次回のブログでは、企業の情報セキュリティを脅かす、さまざまな事例について紹介します。

仕事で日々メールを使っていると、まれに抽象的なメール件名で受信するメールがあり、メール件名から用件や内容がわからず、開封後も管理に困ることがあります。これは受信者だけでなく、送信者も何のメールを送信したのか1通ごとに開封して確認が必要となります。そうならないように、メールの件名のつけ方はとても重要です。

わかりにくい悪いメール件名の例として、挨拶・名前のみや言葉足らずなメール件名があります。

例1: お世話になっております

例2: 株式会社●●●の○○ (氏名) と申します

例3: 先日はありがとうございました

例4: 資料を添付します

例5: 見積もりについて

上記のようなメール件名ですと、ひと目で用件・内容がわからないので開封しなければわかりません。開封後も見返すときに、非常に探しにくくなります。メール検索結果の一覧が、上記のようなメール件名が並んだ際、開封して確認しながら探す時間と手間が地味に大変です。お互いにとって管理しにくくなるため、このようなメール件名は控えた方がよいです。

また、メール開封のタイミングは人それぞれです。受信した順に開封する人もいれば、メール件名から即開封するか否かを判断する人もいます。用件・内容がわからない抽象的なメール件名では、重要度や優先度が低いと判断され、開封を後回しにされてしまう可能性もあります。業務をスムーズに進めるためにも、ビジネスメールは「要件・内容が一目でわかるメールタイトル」にすることが、とても大切です。

▼ メール件名のポイント

| 件名に必要な要素を入れる | いつ(日時・期日)/何を(要件・概要)/どうする(目的)、という要素を必要に応じて入れる |

| 件名の文字数 | スマホでメールチェックされる場合も考慮し、画面に表示される15~20文字以内の文字数にします |

| 記号でメリハリを付ける | 隅付きかっこ(【】)やパイプ(|)などを使い、強調したい単語が目に入りやすくなります。 |

上記のメール件名のポイントを意識して付けると、このような違いが出ます。

A-1:来週の会議について

A-2:2/14 会議|ご準備いただきたい資料について

「来週」を、より具体的な日付にしたり、会議の「何の用件」なのかという、さらに一歩踏み込んだ具体的な概要があると「ひと目で内容がわかるメール件名」となります。

B-1:会議日程2月14日に変更となりました

B-2:【重要】2/14 会議日程 変更のお知らせ

確実に伝わるように隅付きかっこ(【】)を使い、重要度を目立たせ見落とされないようにできます。注意ポイントとして【至急】や【緊急】など付けているメールについてですが、この場合、双方のスピード感の差が発生しやすいので、急ぎの用件はメールのみで連絡するよりも電話で連絡した方がよい場合もありますし、関連詳細をメールで見てもらった方がよい場合は、先にメールで送ってから、電話で追加説明や急ぎで対応してもらいたい希望をお伝えした方が、メールだけで連絡するより良いと思います。

相手のことを思いやり、メールに関わる時間を最小限にできるよう、わかりやすい表現にすることがとても大切です。お互いにスムーズなやりとりができるようにするため、相手の立場になって心を配り、具体的で簡潔なわかりやすいメールタイトルにする工夫をしましょう。

~緻密なデマンドコントロールで、高効率かつ快適な冷暖房を実現~

●最も電力消費の大きい「空調」に着目

前回のブログ記事では、オフィスビルの電力消費の傾向について触れましたが、中でも「空調」が最もエネルギー消費の大きい設備機器であることがわかりました。酷暑の夏や厳冬の冬を中心に、ほぼ年間を通してオフィスの空調機器は稼働していますが、省エネ・節電の視点で考えると、いかに空調の電力消費を下げるかがポイントと言えそうです。

そこで最近注目されているのが、空調に特化した次世代型の省エネ・節電システム「Ai-Glies」です。オフィスビルの業務用エアコンなどの空調機器をピンポイントで制御することで、基本料金と使用量料金の削減を行います。本システムは電圧種別が「高圧」または「特別高圧」の事業所が対象で、例えば、中小の企業や工場、商業施設、大規模工場などに適しています。

●電気料金の仕組みを活用し、基本料金を削減

まず、基本料金を削減するために電気料金の仕組みに着目しました。電圧種別によっては過去1年間の最大デマンドが契約電力となるため、この最大デマンドの抑制が基本料金の低減に大きく影響します。「Ai-Glies」はデマンドコントロールによって使用電力のピークをカットし、使用電力の多い時間帯の電力量を平滑化することで基本料金の削減を実現しました。

●きめ細かな自動制御で、年間の使用量料金を削減

次に、使用量料金が削減できるポイントは、「Ai-Glies」独自のきめ細かな自動制御にあります。具体的には、季節や気候(外気温度・湿度による不快指数)にあわせて空調の出力調整を行い、使用量料金を削減するとともに年間を通して快適な室内環境を実現します。例えば、酷暑や厳冬のときは冷暖房効果を高める運転で室内の快適性を高め、中間期(春・秋)や過ごしやすい時間帯には自動制御で節電運転に切り替えます。また、夏は室温が上がりやすい上層階、冬は室温が下がりやすい下層階の制御を自動で行います。以上のように室温が変化する前に最適な条件をシステムが自動で判断してくれるので、暑すぎたり寒すぎたりしない、快適な室内環境を保ちます。

●節電状況を見える化。省エネ意識の共有に一役

節電状況は、専用のクラウドサーバー上で管理されます。データはウェブブラウザでモニタリングが可能で、監視画面にはデマンド値、予測デマンド値、外気温から算出された不快指数が表示されます。日々の使用電力量が把握できるため社内の省エネ意識の共有・向上に寄与するほか、事業所としてのCO₂削減やSDGsへの取り組みを後押ししてくれます。

●無線接続で設置工事費もスリムに

節電対策ならびに電気料金の低減につながるデマンドコントロールシステムが注目される中で、「Ai-Glies」は従来の有線型とは違い、無線+ソーラー給電を採用しています。具体的には、空調室外機などの機器間は無線接続(LoRa無線)で情報のやり取りや制御を行っているので、通信線の配線が不要で工事費用を大幅に削減できます。屋外に設置された機器はソーラーパネルを搭載しているので、電源供給が不要です。無線+ソーラー給電の採用により、工事費用の削減だけでなく工事の短納期を実現しました。

~働き方改革にもつながる節電への取り組み。脱炭素社会の実現を目指して~

●国際的な燃料価格の高止まりが続く

昨今の度重なるエネルギーコストの上昇は、家庭や企業に大きな影響を及ぼしています。今後もエネルギーのさらなる値上げがアナウンスされるなど、暮らしや経済活動を取り巻く不安要素が山積しています。経済産業省の発表によると、国際的な燃料価格が引き続き高い水準で推移する中、燃料を取り巻く情勢は予断を許さない状況で、2022年度冬季の国内の電力需給は依然として厳しい状況にあります。国や電力会社が電力の安定供給に取り組む中で、事業者に対しては無理のない範囲での節電を呼びかけています。

●オフィスビルの電力消費の傾向

事業所の業種・業態によって電力消費の特徴やパターンに違いがありますが、ここでは一般的なオフィスビルを事例に、冬季における電力消費の動向について紹介します。オフィスビルの電力消費は日中9:00~18:00ごろを中心に高くなる傾向があり、消費電力のうち空調が33.5%、照明が29.8%を占めます。双方をあわせると約63%を占めるため、空調と照明に重点を置いた節電対策が有効であることがわかります。

■電力消費の内訳(冬季の1日間)

| 空調 | 33.5% |

| 照明 | 29.8% |

| エレベーター等 | 9.5% |

| 複合機 | 9.5% |

| その他 | 9.1% |

| パソコン | 8.6% |

●オフィスの節電対策事例 ~種別ごとの基本アクション~

【1】空調

エアコンの設定温度を適正化するために、夏の冷房時の室温は28℃、冬の暖房時の室温は20℃を目安にします。必要に応じて扇風機やサーキュレーターを活用して冷暖房効率を高めたり、使用していないエリアの空調は停止するよう心がけます。定期的なフィルター掃除も節電に有効です。

【2】照明

できるだけ点灯時間を短縮するために、使わないときは消すのが基本です。廊下や会議室など使用していないエリアや、昼休み時間帯などは消灯を心がけてください。また、照明器具の照度(明るさ)を見直す、可能な範囲で使用する照明の数を減らす(間引きする)、消費電力の少ないLED照明に切り替える、人感センサーを取り付けるなども効果的です。ちなみに、従来型蛍光灯から直管型LED照明に交換した場合、約50%消費電力を削減するとされています。

【3】OA機器

外出などで長い間席を外すときはOA機器の電源を切り、未使用機器はコンセントから抜きます。デスクでの作業に欠かせないパソコンなどは、差し支えない程度でディスプレイの明るさを落としたり、スリープモードを活用します。また、リープモードを搭載したプリンターなど大型のOA機器の節電効果は大きいため、積極的に活用しましょう。オフィスにはOA機器以外にも電化製品がありますが、例えば電気式給湯器や電気ポットの設定温度を見直したり、可能な範囲でコンセントから抜きましょう。温水洗浄便座は可能な範囲で温度設定を下げ、使わないときはフタを閉めるよう心がけます。

【4】その他

夏季はクールビズ、冬季はウォームビズなど服装の面から節電に取り組むほか、事業所全体としては稼働日や就業時間の見直しも一考です。例えば、残業などで夜遅くまで会社にいると、少人数にも関わらず広いオフィスの冷暖房が必要になり、無駄な電力消費につながります。サマータイムの導入など、季節に応じて就業時間をシフトすることも節電対策の一環で、ひいては働き方改革にもつながります。

以上、家庭でも企業でも節電につながる基本アクションは多様で、日常生活の工夫次第で節電に貢献できることがわかりました。一つひとつの小さな積み重ねが脱炭素社会の実現につながることを念頭に、事業所全体で節電に取り組んでください。

~スマートフォンに対応した、Webサイト構築のポイント~

●見やすくて、操作しやすいWebサイトとは

実際にWebサイトをモバイルフレンドリー化する際、どんな点に注意すればよいのでしょうか。知っておいてほしい基本的な内容を以下に示しました。画面サイズだけでなく、端末の機能性や操作性の違いにも注意が必要です。

【1】テキストや画像の大きさが合っているか?

フォントサイズが小さすぎて読みにくいと、モバイルユーザーはピンチ操作でテキストを拡大し、閲覧しなければなりません。同時に、画像の大きさにも配慮する必要があります。

【2】ビューポートが設定されているか?

ビューポート(表示領域)の設定がないと、スマートフォンでは、パソコン画面をそのまま縮小した形で表示されます。

【3】タップしやすい画面になっているか?

ボタンやナビゲーションリンクなどのタップ要素同士が近すぎると、指で画面操作するモバイルユーザーはミスタッチしやすく、目的の要素を容易にタップできません。

●Googleが勧める「レスポンシブWebデザイン」

モバイルフレンドリーへの対応策と、Googleが推奨する「レスポンシブWebデザイン」は、同じようなコンセプトに基づいています。具体的には、パソコンで閲覧する単一のホームページデザインではなく、アクセスする機器(端末等)の横幅サイズに応じて、ページのレイアウトデザインを自動で調整して表示する手法です。スマートフォン専用、タブレット端末専用のホームページを新たに制作する必要がなく、もちろん、機器ごとの更新作業も必要ありません。

●モバイルフレンドリーを確認するツール

では、自社のWebサイトがモバイルフレンドリーであるかどうか、どのように調べればよいのでしょうか。Googleはモバイルフレンドリーを確認する方法として、「モバイルフレンドリーテスト」という専用ツールを提供しています。

【1】モバイルフレンドリーテストの活用法

自社のWebサイトのURLを、Webサイト上の「モバイルフレンドリーテスト」のテキストボックスに入力または貼り付けるだけで、スマートフォンで適切に表示できるよう最適化されているかなど、モバイルフレンドリーに対応しているか否かを簡単に測定できます。テスト結果に応じてステータスが表示され、また、ユーザビリティエラーが出た場合はその解決策を具体的に示してくれます。以下に挙げた主なエラー表示例は、冒頭で紹介した、見やすくて操作しやすいWebサイトの条件とほぼ一致しています。

■エラー表示の例

- 互換性のないプラグインを使用しています。

- ビューポートが設定されていません。

- ビューポートが「デバイスの幅」に収まるよう設定されていません。

- コンテンツの幅が画面の幅を超えています。

- テキストが小さすぎて読めません。

- クリックできる要素同士が近すぎます。

以上のツールは無料で提供されていますので、これを活用して自社のWebサイトのモバイルフレンドリー状況を診断してみてください。

~ユーザーの使い勝手を考慮した、“フレンドリー”なWebサイトとは~

●インターネットの閲覧環境に大きな変化が

インターネットが世の中に普及しはじめたころ、Webサイトの閲覧はパソコンに限られていました。しかし現在は、スマートフォンやタブレット端末をはじめ、ゲーム機やテレビまでインターネットにアクセスできるようになるなど、端末の種類は多岐に及んでいます。端末を操作するユーザーもまた、自分のライフスタイルにあった機器を生活行動にあわせて選び、インターネットにアクセスするようになりました。

●時代はモバイル端末にシフト

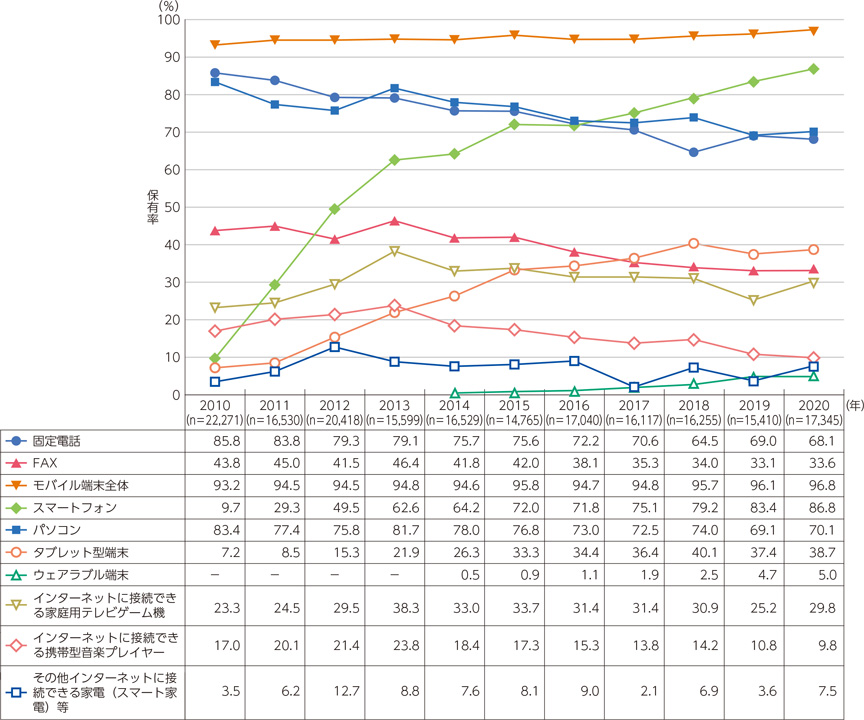

近年わが国では、モバイル端末の中でも特にスマートフォンユーザーが増えていることは周知の通りです。その動向は総務省のデータを見るとよくわかります。例えば、2020年における世帯あたりの情報通信機器の保有状況を見ると、パソコンは70.1%、スマートフォンは86.8%です。時代をさかのぼると2017年を境に、インターネットの利用動向はパソコンからスマートフォンに確実にシフトし、その差は年々広がる傾向にあります。ちなみに、タブレット端末の保有状況は38.7%で、こちらのユーザー数も着実に伸びています。

(出典/総務省「通信利用動向調査」より)

●モバイルフレンドリー化が急務な理由

以上のような状況下で注目したいのが、最近耳にする「モバイルフレンドリー」というキーワードです。端的に言うと、モバイル端末などスマートフォンでも使いやすい(閲覧しやすい)Webサイトのことで、今やモバイルフレンドリー化はすべてのWebサイトで不可欠と言っても過言ではありません。なぜなら、インターネットの利用動向がパソコンからスマートフォンにシフトしていることは先に触れた通りですが、例えば日常業務などでホームページを検索する際、デスク上のパソコンを使わずにスマートフォンを利用する機会が増えたと思いませんか?主な理由は、わざわざパソコンを立ち上げてWebサイトを閲覧するよりも、手持ちのスマートフォンで検索した方が手っ取り早く簡単だからです。

●直帰率の高さが、検索順位にも影響

このとき、モバイルフレンドリー化されていないWebサイトの場合は、スマートフォンでの閲覧に適していないため、見づらかったり操作性が悪いなどサイト閲覧者はストレスを感じます。すぐに「戻る」ボタンを押して他のWebサイトに行ってしまい、結果としてホームページを観てもらえません。しかも、サイト閲覧者の直帰率が高いとGoogleの評価が落ち、ひいては検索順位(SEO対策)にも大きく影響します。Webサイトがモバイルフレンドリー化されていないと、マイナス面ばかりがクローズアップされる結果となりました。

以上、今回はモバイルフレンドリーの概要と必要性について解説しましたが、次回のブログでは、モバイルフレンドリーなWebサイト構築のポイントについて解説します。

メールをはじめ、見積書・請求書・FAXなどの書類や、郵便・宅配など、宛名を書く機会がたくさんありますが、社名を省略しているものを見かけることがあります。弊社は「福島リコピー株式会社」という社名ですが、会社形態の “ 株式会社 ” の部分を省略して「福島リコピー(株)」と表記されることが稀にあります。会社形態の “ 株式会社 ” も含めて社名になりますので、株式会社を(株)と省略することは、お客様や取引先などのお相手に対して、大変失礼にあたります。

お相手の会社名は省略せずに「株式会社○○○○」と書いて、遜る意味として自社名を省略した「(株)○○○○」と表記する方がいらっしゃいますが、省略すること自体が手抜きをしているイメージを持たれる場合もございますので、自社名でも省略することはおすすめしません。また、逆のパターンでお相手の会社名を省略し、自社名は「株式会社○○○○」と表記する方が稀にいらっしゃいます。心象がよろしくないのでやめた方がよろしいかと思います。

省略については、別記事でご紹介させていただきました、機種依存文字の中にも(株)の省略文字があります。機種依存文字の省略文字も、もちろん使わない方がよいです。たくさん手書きする場合はとても大変かと思いますが、省略はしないことをおすすめします。パソコン・スマートフォン・タブレットなどは、単語登録の機能を使い「かぶ」と入力して変換すると「株式会社」と出るように登録するなど、入力の手間を軽減する方法もありますので、よく使う単語・フレーズを使いやすいように単語登録をされるとよいと思います。

様々な人と気持ちよく、円滑に仕事を進めるためのビジネスマナーとして、会社名の会社形態は省略しないようにしましょう。